仙桃ISO14064认证ESG社会责任报告

1/6

- 面议

- 2025-02-16 02:10:19

- ISO14064认证,ISO14064碳核查

- 王先生 17601496949

- 苏州翼企飞企业管理咨询有限公司

信息介绍

详细参数

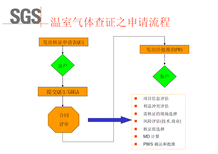

可以说,食品碳中和对于企业而言困难重重,仅从认证一项就可见一斑。但目前来看,国内农业、食品行业的碳足迹认证需求呈爆发式增长,进而也给认证行业带来了新的发展机遇。在当前零碳食品、碳中和食品没有国家标准的情况下,认证机构可以采用国际标准,或者自己开发相关标准开展认证。但问题在于,一些机构既未获得国家认证认可监督管理批准的认证资质,且不是立第三方,其开出的所谓的“碳中和证明书”,实际上在打碳中和认证擦边球。也就难怪有业内人士坦承,在零碳食品缺乏相关法规和标准的情况下,这么搞必然会有企业夸大减排效果,并以谋利为目的来误导消费者。

"从中环联合认证中心获悉,于日前开幕的第37届深圳国际家具设计展上,中环联合认证中心向通过“商品包装绿色采购需求标准认证”的四家家具企业颁发认证证书。这是自国家发布《商品包装采购需求标准(试行)》以来,首批获得该标准认证的企业,在行业中具有积极示范作用。

2020年6月,财政部、生态环境部和国家邮政局联合发布《商品包装采购需求标准(试行)》,并提出“采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的,要参考包装需求标准,在采购文件中明确采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求”。"

"一款成熟的“零碳食品”得来不易。根据国际通用做法,想要达到碳中和或者零碳,可以通过碳减排或者碳抵消来实现。,在生产端需要改造工厂的生产设施,在原材料、运输端、销售端也要符合一定要求,并花费资金邀请认证机构进行认证。

目前,盒马零碳有机蔬菜、伊利碳中和牛奶、达能碳中和工厂背后的碳减排及碳足迹认证成本,均由企业自行承担,未转嫁给供应商及消费者。在成本增加的背景下,零碳食品是否具有可持续性的未来?"

- ISO14064认证,ISO14064碳核查

- ISO认证

- 王先生

苏州翼企飞企业管理咨询有限公司为你提供的“仙桃ISO14064认证ESG社会责任报告”详细介绍