廊坊铝矿铝土矿第三方检测,氧化铝

- 面议

- 2025-02-13 02:01:35

- 铝土矿,铝矾土,耐火材料,氧化铝

- 刘海生 18707738103

- 广东省科学院工业分析检测中心

信息介绍

详细参数

碱法生产氧化铝,是用碱(NaOH或Na2CO3)来处理铝矿石,使铝矿石中的氧化铝转变成铝酸钠溶液。矿石中的铁、钛等杂质和绝大部分的硅则形成不溶解的化合物,将不溶解的残渣(常含有大量氧化铁,呈红色,习惯上称为赤泥。)与溶液分离,经洗涤后弃去或综合利用,以回收其中的有用组分。纯净的铝酸纳溶液在合适的条件下分解析出氢氧化铝,经与母液分离、洗涤后进行焙烧,得到氧化铝产品。分解母液可循环使用,处理另一批矿石。

烧结法碱石灰烧结法的基本原理是,使炉料中的氧化物经过高温烧结转变为铝酸钠(Na2O·Al2O3)、铁酸钠(Na2O·Fe2O3)、原硅酸钙(2CaO·SiO2)和钛酸钙(CaO·TiO2)用水或稀碱液溶出时,铝酸钠溶解进入溶液,铁酸钠水解为NaOH和Fe2O3·H2O沉淀,而原硅酸钙和钛酸钙不溶成为泥渣,分离除去泥渣后,得到铝酸钠溶液,再通入CO2进行碳酸化分解,便析出Al(OH)3,而碳分母液(主要成分为Na2CO3)经蒸发浓缩后可返回配料烧结,循环使用。Al(OH)3经过焙烧即为产品Al2O3。碱石灰烧结法的特点:a适合于低A/S矿,A/S3~6;b流程复杂、能耗高、成本高;c产品质量较拜耳法低。

联合法拜耳法和碱石灰烧结法是目前工业上生产氧化铝的主要方法,它们各有其优缺点和运用范围。而当生产规模较大时,采用拜耳法和烧结法的联合生产流程,可以兼有两种方法的优点,而消除其缺点,取得比单一的方法更好的经济效果,同时可以更充分利用铝矿资源。联合法可分为并联、串联和混联三种基本流程,它主要适用于A/S7~9的中低品位铝土矿。我国铝土矿资源特点是高铝高硅的中低品位的一水硬铝石矿,采用的生产方法是烧结法和联合法,联合法中的拜耳法(溶出温度高,苛性钠浓度大)也不同于国外处理三水铝石型铝土矿的拜耳法(溶出温度低,苛性钠浓度小),所以,我国氧化铝生产与国外相比能耗高,成本高。

三、酸碱联合法先用酸法从高硅铝矿中制取含铁、钛等杂质的不纯氢氧化铝,然后再用碱法(拜耳法)处理。其实质是用酸法除硅,碱法除铁。

广东省工业分析检测中心中心主持制订了国家标准《铝合金建筑型材-隔热型材传热系数测定方法》、中国质量认证中心认证技术规范《铝合金建筑隔热型材节能认证技术规范》和中国节能产品认证规则《铝合金建筑隔热型材节能认证规则》,填补了我国在铝合金隔热型材节能环保评价和认证体系的空白。同时该中心积极开展面向生产企业、质量监督部门和消费者的产品节能认证宣贯会议和培训,根据节能认证技术规范和认证规则面向生产企业开展节能认证工作,带动和铝型材门窗、幕墙等行业向节能环保方向发展。

广东省工业分析检测中心是我国从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保(RoHS)指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的机构。中心始建于1971年,先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院(广州有色金属研究院),2015年12月经广东省机构编制批准成为广东省科学院属下的立二级事业法人单位。

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心是1988年通过计量认证的,被确认为法定的产品质量监督检验机构,被原国家质量技术监督局和原中国有色金属工业总公司授权为“中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心”。是我国从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保(RoHS)指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的机构。中心现有高、中、初级技术和管理人员约100余人,其中教授有14人,工程师27人,硕博士20人,具有中级职称以上科技人员占60%。主要仪器设备有电子探针、透射电镜、X-射线衍射仪、X-射线荧光光谱仪、等离子质谱仪、等离子发射光谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、大型光栅光谱仪、紫外可见分光光度计、氮氧测定仪、碳硫测定仪、光电直读光谱仪、扫描电镜、粒度分析仪、拉力试验机、疲劳试验机、摩擦磨损试验机、硬度计等300余台套,总资产约3800余万元。实验室面积约4000平方米。中心获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件,其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项,主持和参与国家、行业标准200余项,发表专著5部,发表论文300余篇。

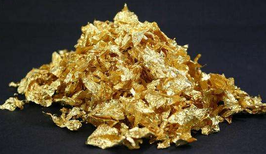

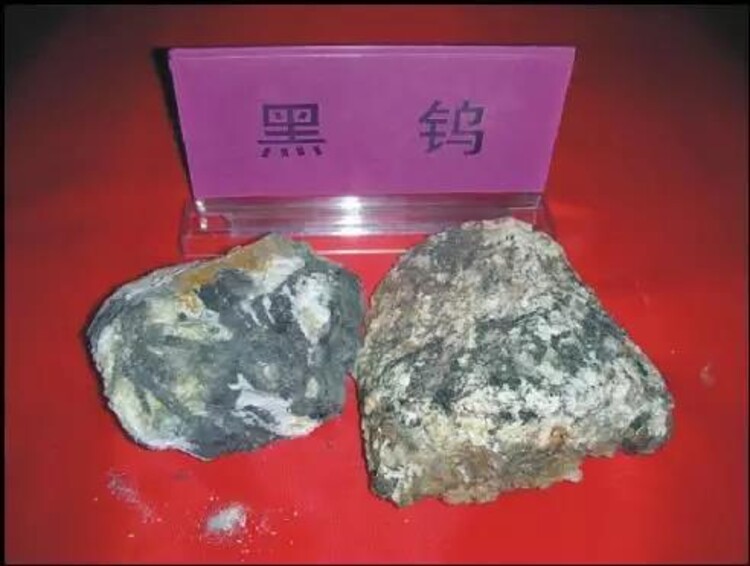

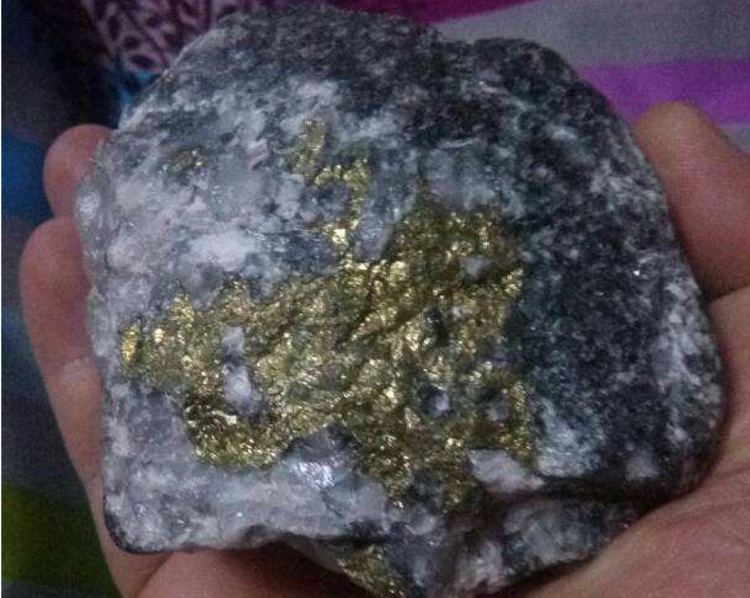

铝土矿(bauxite)是一种风化残余成因的特殊沉积物,是潮湿的热带及亚热带气候条件下近地表风化作用的终产物(图1)。从经济地质学的角度来说,铝土矿泛指所有可供工业开采并用于提炼单质铝(Al)的矿石;依据当前冶炼工艺标准,任意矿石中三氧化二铝(Al2O3)含量大于40%,并且铝元素与硅元素含量之比(Al:Si)在1.8-2.6范围内的矿石,均可划归为铝土矿石。1821年,法国地质学家PierreBerthier在法国南部普罗旺斯省莱博(LesBauxdeProvence)发现并以发现地命名铝土矿沉积。目前国际上通行认可的铝土矿矿床分类方案来源于Bardossy(1982)的建议方案,依照基岩类型将铝土矿分为岩溶型(覆盖于碳酸盐岩地层之上)与红土型(覆盖于硅铝酸盐岩地层之上),若矿层内出现显著搬运作用证据,则为沉积型。铝土矿层中的矿物以铝矿物(一水硬铝石、一水软铝石、三水铝石)为主,兼有黏土矿物(如高岭石、伊利石、蒙脱石等)、铁矿物(赤铁矿、针铁矿、菱铁矿、黄铁矿等)、重矿物(金红石、锐钛矿、锆石等)(王庆飞等,2012)。

我国的铝土矿成矿事件在地质历史时期的分布与全球铝土矿成矿作用强度变化趋势有较大差异,该数据可以通过铝土矿的储量与时代之间的关系计算出来(图3)。我国前新生代的铝土矿资源集中形成于石炭纪和二叠纪(高兰等,2015;Yuetal.,2019),而在世界其他地区,该时段内铝土矿成矿作用减弱或停止(Bárdossy,1994)。在欧美大陆东海岸地区(东欧台地边缘),早石炭世发育铝土矿沉积,晚石炭世后,仅有小规模铝土矿及铝质黏土岩沉积。早二叠世期间,铝土矿沉积在Pangea大陆上完全消失。而在我国,早石炭世,在贵州省中部至北部地区发育大规模铝土矿沉积。晚石炭世,在华北地区仍然有大规模铝土矿沉积。晚石炭世至早二叠世,贵州省东部、北部至重庆南部亦见重要铝土矿沉积。到中-晚二叠世,铝土矿沉积重新在世界范围内出现,且集中于低纬度Cimmeria地块群,而此时,我国中上二叠统之交的铝土矿大量出现在桂西-滇东碳酸盐岩台地区域。铝土矿沉积成为我国在石炭纪至二叠纪所形成的特色的风化沉积矿产。

- 铝土矿,铝矾土,耐火材料,氧化铝

- 有色金属矿产

- 刘海生