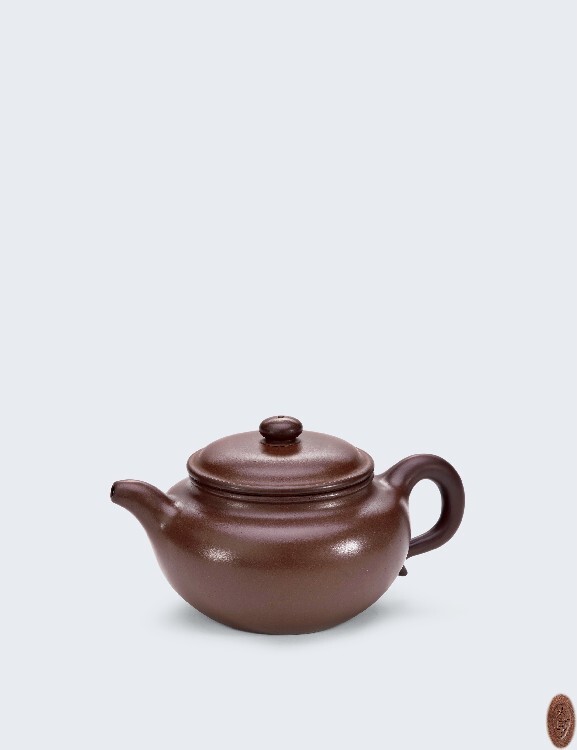

紫砂壶哪里有鉴定机构

在艺术品收藏领域,名家紫砂壶更是备受瞩目。从明代的供春、时大彬,到清代的陈鸣远、邵大亨,再到近现代的顾景舟、蒋蓉等,这些名家之作代表着各个时代紫砂工艺的水准。一把出自名家之手的紫砂壶,不仅凝聚着匠人的高超技艺,更蕴含着深厚的文化意义,是艺术与历史的融合,故而成为众多收藏者竞相追逐的对象。

印章本身亦是艺术,无论大师自制或邀篆刻名家操刀,皆金石味醇厚,神韵四溢。观其线条,刚劲有力、流畅自然,刀痕或粗犷豪迈,或细腻婉转,尽显古朴典雅之气。且大师印章丰富多样,依壶型风格择印而钤,壶型大气磅礴,印章便豪放雄浑;壶风婉约,印章则秀丽灵动,与壶呼应,仿若天成。

钤印过程亦有门道,用力需均匀适度,否则烧制后易现印章深浅不一、或因泥料收缩致印章模糊不清等瑕疵,此皆为鉴别真伪之关键细节。

流传经历同样不可小觑,一把历经岁月、辗转多地、多藏家之手的紫砂壶,背后必有诸多故事与文献记载。通过探寻其收藏传承脉络,查阅拍卖记录、展览资料、藏家著述等,可还原其流传轨迹。如清代陈鸣远的作品,在当时便备受珍视,流传有序,若某件 “陈鸣远壶” 毫无相关收藏记录,凭空现世,其真实性便需审慎考量。

收藏者信息也不容忽视,藏家、文博机构所藏之壶,往往有详细档案、鉴定记录,来源可靠。而民间流转之壶,若卖家无法详述来历,或说法含糊、前后矛盾,藏家务必提高警惕,以防购入赝品。

鉴定名家紫砂壶,绝非单一维度的审视,而是一场对泥料、壶型、款识、工艺等多方面的综合研判。泥料的与否、壶型的比例线条、款识印章的细节、制作工艺的程度,这些要素相互交织、彼此印证,如同拼图的碎片,缺一则难窥全貌。

鉴定名家紫砂壶之路,宛如一场充满挑战的修行,需我们用知识为剑、经验为盾,拨开重重迷雾。从泥料色泽的细微差别、壶型比例的把握,到气味的敏锐甄别、款识印章的深度探究,再到实物触感的亲身体验,每一个环节都不容小觑。这不仅是对眼力的考验,更是对耐心、细心与恒心的磨砺。

然而,这一路虽布满荆棘,却也乐趣无穷。当我们沉浸其中,不断钻研,逐渐练就一双慧眼,能在纷繁复杂的市场中准确识别真品与赝品时,那份成就感。每一把经鉴定的真品紫砂壶,都承载着历史的温度、文化的厚度与艺术的高度,是先辈匠人智慧与心血的结晶。

希望各位壶友在收藏之途,不急不躁,以敬畏之心对待每一把壶,将鉴定知识与实践紧密结合。如此,方能在名家紫砂壶的世界里畅游无阻,觅得真正具有收藏价值的珍品,让这些紫砂瑰宝在岁月长河中熠熠生辉,传承后世,延续传统工艺的不朽传奇。