元代早期青花瓷

通过梳理元代青花瓷器的认识、研究历史,我们可以发现其真正被认识是在20世纪50年代以后,从中我们可以得出一个重要的信息:我们目前见到的“元青花”是没有明、清和民国仿的,要么就是真正的元青花,要么就是现代仿制品。清宫旧藏品中没有一件元代青花瓷器的传世品就是重要的佐证。掌握这一点,就使得鉴定元代青花瓷器变得简单了不少。现代仿制的“元青花”既有高仿品也有一般仿品,但总体来说常见的是依样画葫芦,这类仿品都是对照真品实物或图片,照搬照抄,对鉴定者来说就不容易从造型和纹饰上判断其真伪,但是经过仔细观察往往能发现破绽:

纹饰特点元青花的纹饰繁复不乱,密而不杂。常用的纹饰有:龙、凤凰、云纹、海涛、卷草、蕉叶、回纹等等,纹饰题材丰富多样,韵味十足。其中龙纹特点具特色,表现出霸气、张扬、爪刀、蔑眼等。仿品纹饰差别很大,很难临摹出元青花的传神韵味,用现代话来说,有点动漫的感觉,比较拘谨。当然也有不少精仿品的,须我们仔细查看纹饰特点,如花卉枝叶过于松散,青花白地间隔大小,纹饰是否自然,走形等等。

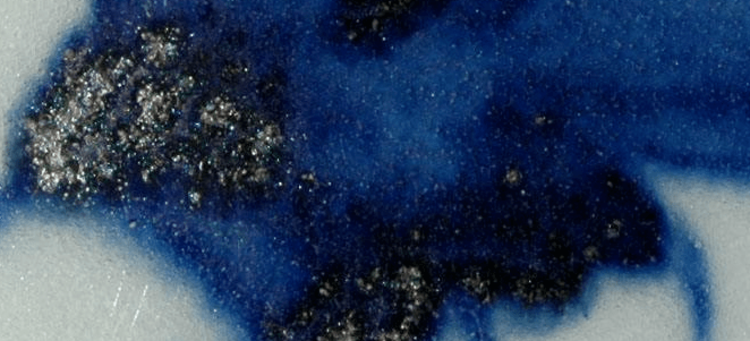

元青花瓷器上出现“点晕”现象,其生成原因和晕散的形成原因是相同的,这是元代制陶工匠对苏来麻尼料筛洗不精的缘故。当陶工用笔蘸着苏来麻尼青料在瓷坯上作画时,看似弥散状细粉状的青料,其实还含有不少较粗的点状粉料,当它们被涂刷在纹饰中,并被釉罩住,烧制后就出现了这种青花色中的“点晕”现象。

仔细观察元青花牡丹纹龙耳罐上的特写图可以清楚地看出,在牡丹纹的花蕊部分有许多一粒一粒的圆点状的小小的蓝黑点,这些“小点”的颜色本身也有深浅,深的“小点”,凝聚点化得不散;浅的“小点”,可能化得开些。就像蓝黑墨水滴在青白色的纸上,有的化得开些,有的化得少些。这些可以明显的看出这种特殊的“点晕”现象

串珠状凝聚点晕如果排列成串,就会形成又一个苏料青花的特殊现象,即“串珠状凝聚”。

仔细观察下图元青花牡丹纹龙耳罐上的点晕和串珠,图中十分清楚地看到“点晕”现象变得十分有趣,一个个“小点”就像一粒粒珍珠排列,由纹饰中的线条把它们贯通成一串蓝色的“项链”,我们把这种现象称之为“串珠”,即“串珠状凝聚”。

这种“串珠”状的点晕现象,是真品元青花的特有记号。不少元青花瓷器上都有这种点晕形成的“串珠状凝聚”,特别是在长线条的纹饰中,比如绘有缠枝纹、龙纹的元青花瓷器,都会发现这种特殊的青花晕散凝聚现象。

元青花的显色也很重要,瓶、罐的外足圈一般聚釉较厚显出水绿色,也有显出鸭蛋青色,器身釉面往往会显出青白色、浅淡蓝色,或偏黄褐等色。元代中早期的青花瓷瓶、罐之类显色明显,显色是随空气中的干度、湿度、温度、季节的变化来显出釉面不同的颜色。元代中早期(延祜期)瓶、罐之类青花瓷釉面上有时会出现微弱冒汗现象,一般为天气炎热季节,还有元代中早期的青白釉和枢府釉的青花上大多数是没有气泡的。从至正年间开始烧制的青花瓷、白釉及卵白釉的青花上会有气泡的,但是会有大小两种气泡,小气泡多,元青花瓷的釉面大多显得干透呈莹润透明状。

现在流通市场上三个档次的元青花都有仿品,有的几乎做得天衣无缝,凡是发表过资料照片的器物,其上的特征全可以人为地做出来,像什么“锡光”、“釉泪”、“接坯”“火石红”等等都可做,甚至往胎土里掺粗颗粒,混同旧土,以假当真。所以藏家要特别的小心,有一点儿疑问都要谨慎处之;同一件元青花两拔得出相反结论的,对这样的器物好不要碰,因为这说明此件器物是有争议的,需要工作者研究探讨,这种争论和探讨有可能会持续很长一段时间,无论终结论如何,这样没有定论的器物只可用于研究,不宜进行收藏。