名人字画出售的价格

出身于文物店的书画鉴定

先生,1983年参加了文化部文物局成立的中国古代书画鉴定小组。他治学严谨,考证精微,在七人中尤以熟悉小名头而,这正好可以弥补偏重大家研究的不足,对于整体把握中国书画史和鉴藏传世书画颇具意义。在长期的实践中,勤奋好学的品行使得他尤精于书画断代、辨伪中的相关细节,如他对明代吴应卯大量伪冒祝允明作品、王宠的弟子金用伪造其师作品、八大山人和张大千赝品的研究等。这种极为精细的研究,对于甄别当今以高超手段作伪的书画现实意义。

图像风格分析派:方闻、李铸晋、吴讷孙、何惠鉴

第二个流派是从书画视觉方式入手的图像风格分析派,这种与传统书画鉴定方法大相径庭的鉴定方法,源于新的学术思想方法与中国传统绘画史学研究的结合。20世纪初,蔡元培先生为英人波西尔的《中国美术史》中译本作序,倡导对中国画的系统研究;学者兼画家陈师曾也很早译介了日本学者大村西崖的《文人画之复兴》一书,并写了《文人画之价值》的名篇。二战后,鉴于中国艺术品早在20世纪初就已经开始大量流散海外的事实,美国便开始大批吸收华裔美术史家赴美学习研究,并让他们长期执教于各所大学和艺术研究机构。如任教于普林斯顿大学的方闻、堪萨斯大学的李铸晋、耶鲁大学与华盛顿大学的吴讷孙以及克利夫兰博物馆的何惠鉴等学者。直到80年代,陆续赴美求学且学有所成、颇具影响的尚有石守谦、陈葆真以及方闻先生的高足傅申等几位学者。

一件元人书画,一人看为假,旁人说它真,还不要紧,至少表现说假者眼光高,要求严。如一人说真,旁人说假,则显得说真者眼力弱,水平低,常致大吵一番。如属真理所在的大问题,或有真凭实据的宝贝,即争一番,甚至像卞和抱玉刖足,也算值得,否则谁又愿生此气。

有一件旧仿褚遂良体写的大字 《阴符经》,有一位我们尊敬的老前辈从书法艺术上特别喜爱它。有人指出书艺虽高但未必果然出于褚手。老先生反问:"你说是谁写的呢?谁能写到这个样子呢?"这个问题答不出,这件的书写权便判给了褚遂良。

笔者一次在朋友家聚集看画,见到一件挂品,一时忘形地攘臂而呼:"真的!"还和旁人强辩一番。有人便写说:"立扬新令,真假一言定。不同意见人,打成反革命。"我才凛然自省,向人道歉,认识到如何尊重群众!

一次收到外地一册宋人书札,拿到北京故宫嘱为鉴定。唐兰先生、徐邦达先生、刘九庵先生,还有几位年轻同志看了,意见不完全一致,共同研究,极为和谐。为了集思广益,把我找去。我提出些备参考的意见,他们以为理由可取,就定为真迹,请外地单位收购。后唐先生说:"你这一言,定则定矣。"不由得触到我那次目无群众的旧事,急忙加以说明,是大家的共同意见,并非是我"一言堂"。我说:"先生漏了一句:‘定则定矣’之上还有 ‘我辈数人’呢。"这两句原是陆法言(切韵序)中的话,唐先生是极熟悉的,于是仰面大笑,我也如释重负。颜鲁公说:"齐桓公九合诸侯,一匡天下,葵丘之会,微有振矜,叛者九国。故曰行百里者半九十里,言口晚节末路之难也。"这话何等沉痛,我辈可不戒哉!以上诸例,都是有根有据的真人真事,仿章学诚《古文十弊》的例子,略述如此。

在杨新的学术之路上,徐邦达、启功两位先生有着重要的影响。

对于启功,人们一般都知道他是书画,其实他成名很早,而且与故宫有很深的缘分。民国时期,故宫博物院设有以学术活动为主旨的,所聘委员俱为有关研究领域的一时之选,故宫聚集了一大批中国当时为的文史及古物研究的学者。抗战胜利后的1947年,故宫重建,后公布的47位委员中,有书画10位,时年35岁的启功就崭露头角,为世所重,与张珩、蒋縠孙、朱家济、邓以蛰、张爰、张伯驹、徐悲鸿、沈尹默、吴湖帆等并列;其他九位的专长都注明为“书画”,唯启功注明是“书画史料”。杨新得到启功指点,自是十分幸运。在杨新的书画鉴定文章中,可以看到经常引用启功的话。可称为他代表作的《书画鉴定三感》,不仅说明是受启功先生《书画鉴定三议》写法的启发,且其第二点“望气”之法得失有无、第三点书画鉴定的“模糊性”,就是直接引自启功的论点并在此基础上结合自己的体会作进一步阐发的。

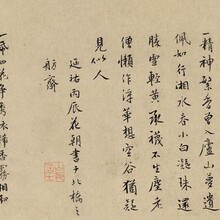

《大唐三藏圣教序》 褚遂良 楷书 局部

著录对于鉴别,虽是间接而不是直接的,然而,仍然起信任作用,而且对加强书画的地位,具有很大的威力,它足以引人入胜或者到迷信的地步。

别字:历来把写别字的问题看得很严重,书画作者等都不至于有此等错误,如书画上或题跋上,尤其是书画上的题款等等出现了这种情况,都被认为是作伪者所露出的马脚。