乾隆瓷器年鉴定

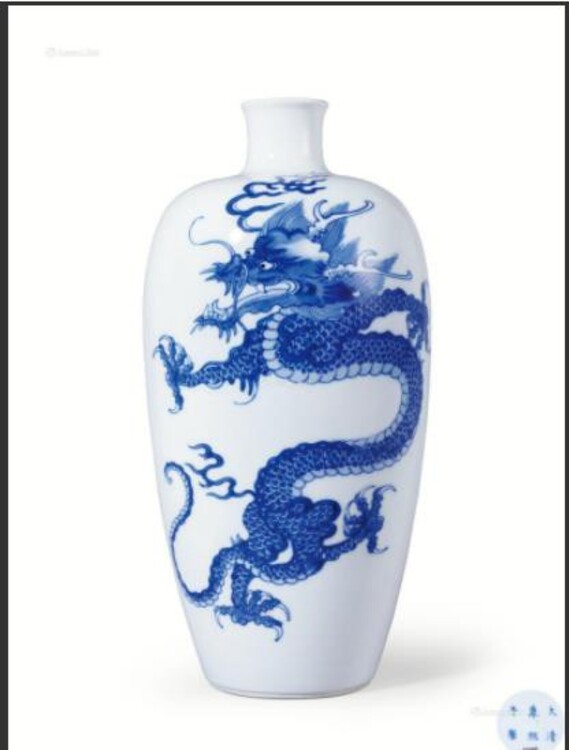

从各朝代陶瓷的纹饰去判断瓷,除了看其器皿的胎骨和釉色之外,纹饰的鉴定也很重要。瓷器上的纹饰就象一个人的衣冠,它有明显的民族性和时代性。我们鉴定古陶瓷时千万不要忽视它。 中国古代陶瓷纹饰繁多,但按类别可分为人物、动物、植物和装饰四大类。 纹饰本身有它的时代性,它是当时社会文化的反映。例如,明代中期,正德年间,道教、佛教和伊斯兰教在社会广泛兴起,所以,瓷器上出现了八仙、八宝图、真武大帝、花捧回文、书写回文、仙人朝圣图等图案。又如,清代康熙皇帝吸取明亡的教训,对“尚武”和“习文”极为重视。

所以,在瓷器图案中,“尚武”方面有各样的刀马人物和清装射猎图等出现;在“习文 ”方面,在瓷器上大量书写诗词,以文字作为图案装饰。 作纹饰鉴定时,对不同时代要掌握其不同纹制手法。例如我们常见的云纹,元、明、清就有不同的“朵云”,只要细心研究,不难发现,每个时期都有其特定绘制方法。 元代朵云纹,其写法基本可分为两种。种,身绘成如意头状,多不对称,边大边小,其尾前段肥大,后半段细长,整个造型活像一条大头小蝌蚪在游动着。第二种,也绘一个不对称如意头为身,拖一长尾,尾的前段长出两个小头,其尾活像萌芽的种子根部,其如意头下的两个小头,又似两片小叶托着一朵盛开之花。

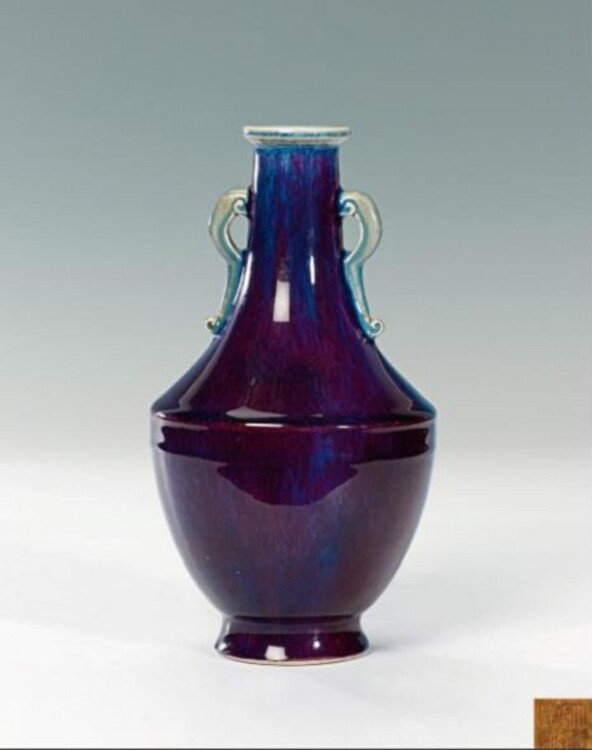

细致观察胎釉的特征,由于时代和地区不同,在胎釉成分和烧造方法上也或多或少有着比较明显的差别,因此在鉴别一件陶瓷器时决不能离开这方面的细致观察。观察古瓷的釉质,一般要注意其釉质的粗细、光泽的新旧以及气泡的大小、疏密等几方面的特征。可以说耳、目、手三者并用,方不致限于表面或拘于一格,而对于旧坯新彩、补釉提彩、旧彩失色重画,以及旧白釉器新作暗花、款识等各式种样的仿品。尤其应当慎重研究。

在中国传统的陶瓷艺术中,陶瓷造型既是构成陶瓷艺术的重要方面,也是陶瓷功能和装饰纹样的载体。回顾整个陶瓷发展史,我们可以看到,推动陶瓷发展的首要因素是生活水平的提高,然后是科学技术和工艺技巧的进步。在漫长的历史发展过程中,先辈为我们留下了极其丰富的陶瓷器的造型样式,这是一笔珍贵的文化遗产,值得我们认真地研究与学习。

玻璃胶:前人称陈骨胶。是古瓷年久,釉面硅胶化,微水溶。新瓷也有硅化胶,三次清洗,便无。而古瓷,再多次清洗,都有。目前,尚没见到有仿者。玻璃胶特征,一直伴随着古瓷,直至釉面全部风化脱落瓦解。随时检验,随时可感知。检验感知玻璃胶,是鉴定古瓷的一个重要手段。6、土香气:是指古瓷在地下若干年,瓷吸收了土里的气味,水温之,则发出。因地下环境各异,而土香气也有别,出世,都可闻到。而干坑或烂坑出的,则又是另外的气味。不同的气味,可判知出土时的大概环境。这是一个判定古瓷的辅助特征,这需嗅觉敏锐的人才便于感知。7、臭干黑:是指腐败的有机物沁染了古瓷,多数表现在素胎﹑破泡处。经长期水泡,会发软,涨大,而被洗掉。作伪仿者,用河塘污泥。在放大镜下有区别:臭干黑,无定形,河塘泥,有土粒。特别是微破泡里钻进的臭干黑,是需上才能形成,一般是出现在明之前的古瓷上。清三代的瓷上也会有,但很少,用放大镜寻找,也较难。晚清的,只有在欠火的低温瓷上,才能找到一点点。

黄金斑:是指金器常年压挤古瓷,而渗透进釉泡﹑或毛粗糙处,而留下的黄金痕迹。仿不出。年代越久,渗透的越深,也不容易清洗掉。9、“先天蛤蜊光”是指古瓷长期受污染,而产生的五彩光,发金属亮光,直视无,侧目有。“后天蛤蜊光”是指经人们摩摸而产生的五彩光,其柔和,色淡,无金属光。针对蛤蜊光,再综合其它一些特征,可大致推判其出土时的基本环境。10、朦胧光,现在可用热释光原理解之。古时视觉敏锐之人,在暗处,用开水烫古瓷,可见白色的﹑模糊的﹑略大于古瓷的光。新瓷无。