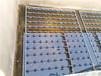

生产葡萄果园粘虫板双面诱杀害虫

- ¥300.00 1-4件

- ¥280.00 5-9件

- ¥255.00 ≥ 10件

- 2018-10-17 17:48:33

- 其它

- 河南

- 粘虫板,杀虫板,诱虫板

- 河南鹤壁

- 李女士 13503924223

- 河南烽火农林科技有限公司

信息介绍

详细参数

晁无疾:走自己的路,发展有中国特色的新型现代葡萄产业

以来,我国葡萄产业取得了长足发展,目前除香港、澳门外,全国没有一个省(区、市)不生产葡萄。初期的1978年,我国葡萄种植面积仅为38.3万亩,产量17.5万吨,葡萄酒产量6400万升;到2014年,全国葡萄种植面积已达到1150.8万亩,产量为1254.6 万吨,葡萄酒产量达到116100万升。从2011年起,我国鲜食葡萄产量已稳居世界,到2014年,我国葡萄栽培面积已跃居世界第二位,葡萄酒产量居世界第八位。当前全国葡萄产业发展仍很快。我国葡萄生产发展虽有好的一面,但也存在许多潜在的问题。

《中国果业信息》记者王新娟等针对近年来我国葡萄产业发展现状,从发展模式、果实品质、产后贮藏保鲜、南北方葡萄生产差异、农技服务人才、销售、果品安全以及加工等方面采访了晁无疾教授,寻求我国葡萄发展中存在的问题及答案。

1

盲目跟风,农民不增收的真正原因是什么?

从今年果品价格下滑的现象上看,好像是市场销售不畅所致,而实际上一个根本的问题在于缺乏宏观整体调控,盲目扩大栽培面积。我国葡萄产业发展缺乏宏观调控和科学引导。我们现在发展果业,积极有余、冷静不足。比如果业,现在我们国家果树总面积已经达到15亿亩,葡萄也已达到1200万亩,而我们现在全国人均GDP 约5000美元,但人均水果占有量已超过世界平均水平,目前苹果、柑桔都过剩,按照我们中国人的膳食结构,人均一年有55~60千克水果就基本够用了,但是我们现在已达到70千克多。

现在我们的果品是过剩的,说确切一点是结构性过剩,虽然现在果品产量大,但真正果品占的比例少,“大路货”占得很多。葡萄产业也严重存在这个问题,我们讲种葡萄能致富,而实际上全国相当一部分人没有掌握种植技术,盲目跟风,农民就认为市场上能卖,但是不知道等他种出来以后市场上还能不能卖,结果是种葡萄赔本,再加上假苗、伪劣生产资料、自然灾害等原因,种葡萄赔本的农民不在少数。

农民不是不愿意搞生产,实际上,在引导下,近年来农民也增强了生产葡萄的意识。但是在市场上,果品不一定能卖个好价,“别人种得没我好,但比我卖的(钱)还多”,这是农民伤心的问题。在这一方面,地方引导、支持发展果品生产和销售是很关键的措施。新疆吐鲁番地区制定具体措施、设立基金、扶持葡萄生产,为葡萄开拓流通销售渠道,大力支持农民发展葡萄生产的做法值得各地学习和参照。但是,也有一些地方喊的多,具体措施少,产品销售困难,农民只得受收购商的摆布。

吐鲁番——中国葡萄的代表

贮藏保鲜和运输也是制约葡萄发展的重要因素。当前我们国家葡萄还不能实现从产地到餐桌的全冷链运输,这样就会影响到葡萄的质量。虽然个别地区也有冷链贮运设备,但普及率不高。但产后保鲜贮藏需要冷库、冷藏车、冷柜等,整体投资一般的农民投不起,只有或企业出面。我们现在主张葡萄用简易的贮藏方法,叫“节能型保鲜”,葡萄采下来以后预冷,在预冷库里预冷后进入贮藏库,然后再进入冷藏车。没有冷藏车时,可以先预冷以后用棉被覆盖起来,短距离运输到商店后就进入冷柜,这个成本低,农民容易接受。

经过多年努力,我们现在全年都能生产出的新鲜葡萄产品,从技术上讲我们已经具备一年四季出产葡萄的技术。但在不同地区,由于气候状况、科技条件互不相同,葡萄采收上市的时间会有所不同,具体的生产方向就要结合当地实际,尤其要注意投入和产出的比例和生产效益的高低,选择效益好的葡萄上市供应时间,不要盲目发展周年葡萄生产。

- 其它

- 粘虫板,杀虫板,诱虫板

- 植保机械

- 河南鹤壁

- 李女士

- 其它

- 河南

- 是

- 薄膜

- 全自动

- 1kw

- 草坪

果园信息

-

临夏215膜片微孔曝气器价格¥ 45

临夏215膜片微孔曝气器价格¥ 45 -

东北榛子苗面议

东北榛子苗面议 -

盛世文藏¥ 1

盛世文藏¥ 1 -

深圳进口BB霜报关需要哪些证件面议

深圳进口BB霜报关需要哪些证件面议 -

宁波进口捷克麦芽清关具体费用面议

宁波进口捷克麦芽清关具体费用面议 -

怎么邮寄发胶洗发水护发素国际快递到阿塞拜疆好走吗,多久可以到?¥ 40

怎么邮寄发胶洗发水护发素国际快递到阿塞拜疆好走吗,多久可以到?¥ 40