临汾瓷器正规收购商

- 面议

- 2025-02-01 06:08:52

- 瓷器

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

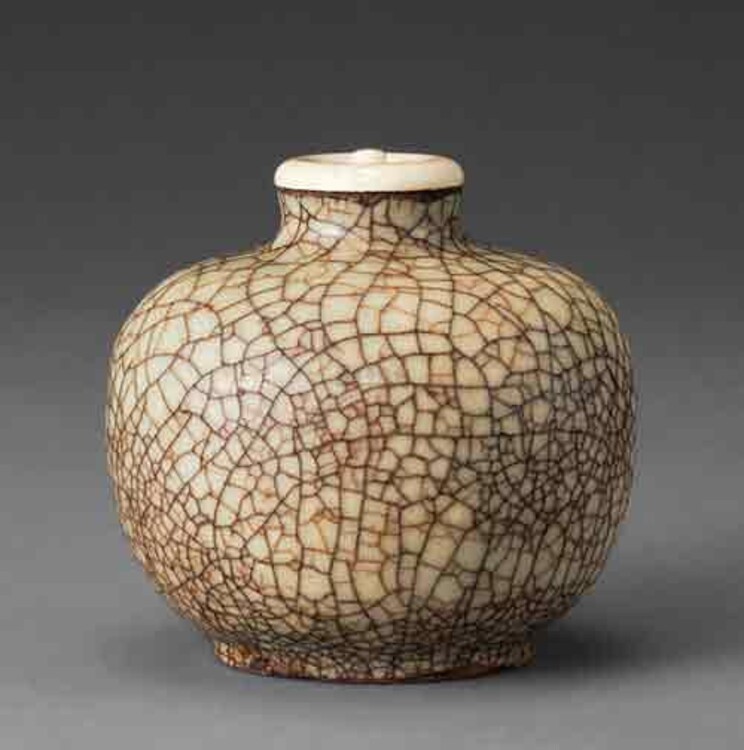

除了覆烧外,宋代汝窑裹足支烧的方法也很特,如故宫旧藏的宋汝窑天青釉盘,盘的型体古朴端庄,盘底撇足,裹足支烧,底部有五个细小芝麻状的支烧痕,撇足的弧度和底足施釉的厚度非常到位,充分表现出宋代工匠高超的制瓷技巧,是宋汝官窑瓷器的代表作。现代仿品比较多见,但有的仿品胎体过厚或撇足施釉过厚,支钉痕粗,没有汝窑撇足的弧度;也有的仿品胎体薄,撇足弧度较大,施釉又过薄,可见宋汝官窑圆器的底足工艺是很难仿制的。

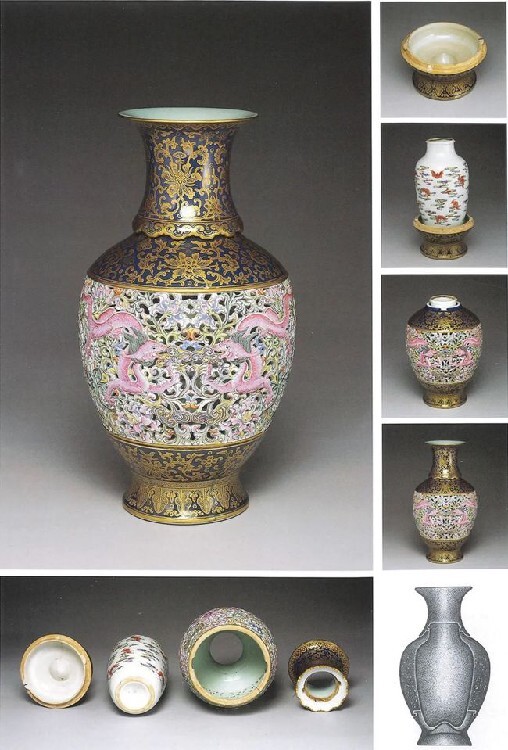

清雍正 天蓝釉琮式环耳瓶

底足是古瓷所含信息量大的地方。透过底足,可以见其胎、其釉,可以见其胎釉结合情况、烧造工艺、老化程度等。在它们做胚、垫烧、出窑的时候就由于胚土原料的配比不同,显示或红、或灰、或白的胎色;修足时因各代工艺方法有异,就产生乳丁、跳刀、同心圆、旋挖痕的不同状况;装窑时由于垫并或垫沙,器底也留下不同痕迹;入窑后又由于胎土含铁元素随水汽外泄使露胎处显示桔黄、桔红的窑红色;那么,如何从底足鉴定古瓷真伪呢?底足中的“乳突”、“旋痕”、“跳刀痕”、“棕眼”、“窑红”、“垫烧痕”、“湖米底”、“敲底”、“沾窑砂”等都是古瓷所留下的明显的年代痕迹。

古瓷器底足鉴定之“旋痕”“旋痕”包括“跳刀痕”,在明末清初较为明显,而明初时底足外壁往往有重刀斜削痕;宋时底足内壁也有旋转半圈的刀削痕,致使中间隆起一脊梁。而在明正德时底足处往往有放射状的田螺纹。古瓷器底足鉴定之“沾窑砂”由于过去特定的烧窑工艺,往往盘碗底足沾有较粗的窑砂,如磁州窑碗底足就沾有较粗的窑砂,明清时不少盘碗等瓷器足内也沾有窑砂。

古瓷器底足鉴定之“棕眼康熙时底釉处往往出现大小不一的“棕眼”,疏密不均,但无论大小都能从“棕眼”中清晰地看到胎体。而光绪民国及现在仿康熙的作品“棕眼”较浅,从“棕眼”里一般看不到胎体。古瓷器底足鉴定之“窑红”明前由于胎土中含铁量高,加温时露胎处氧化成砖红,甚至羊肝色。明时已较淡,但明宣德时还常见火石红斑。直到清早期仍可见到火石红。

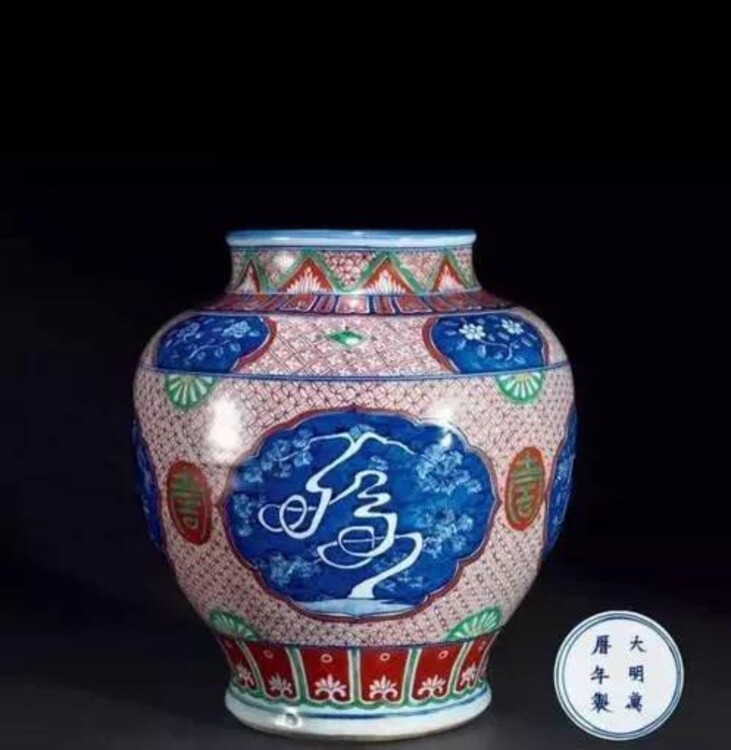

仿品纹饰的绘画不自然,缺乏灵魂

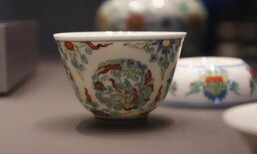

古代瓷器上大多有绘画,仿假品大多笔力拘谨,且线条不流畅,有些拙劣的仿品纹饰粗糙,仿品对纹饰图案要刻意描摹,必然需要十分小心谨慎,所以所画出来的纹饰缺乏灵魂,拘谨生硬,令人感觉不自然,当然,历年历代都有不少绘画高手参与仿造,由于这些人水平高,对真品绘画能心领神会,得其真谛,仿的画也极其形似,但是终究不能完全表达出真品的艺术神韵,不能比拟。

仿品轮廓线条生硬

辨别古瓷真伪,观察瓷器的轮廓线条,也是鉴定作伪品的一个重要突破口,因为仿品是仿制出来的,任何高手制造的时候在头脑中均有一个蓝本,其制作受该蓝本的限制,不能随意,缺乏自身的艺术创作,所以,在制作时不能随心所欲,只能依葫芦画瓢,显而易见,在仿品上的各部位轮廓,其线条是小心翼翼的做出来的,必然显得生硬呆板,远不及真品的流畅自然,这是一切仿品之共性,是目前仿品都无法克服的一个特征。

- 瓷器

- 特殊/稀有收藏品

- 电话联系