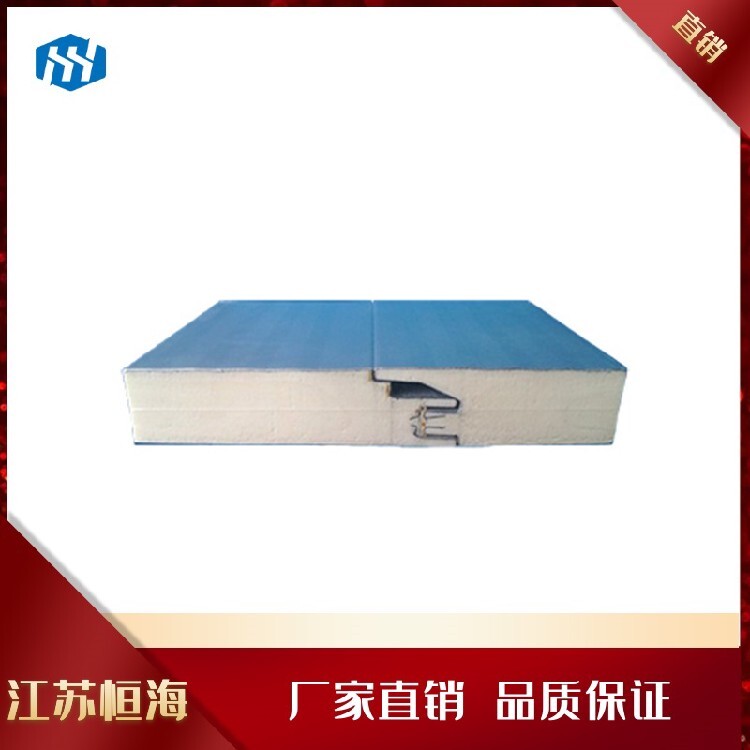

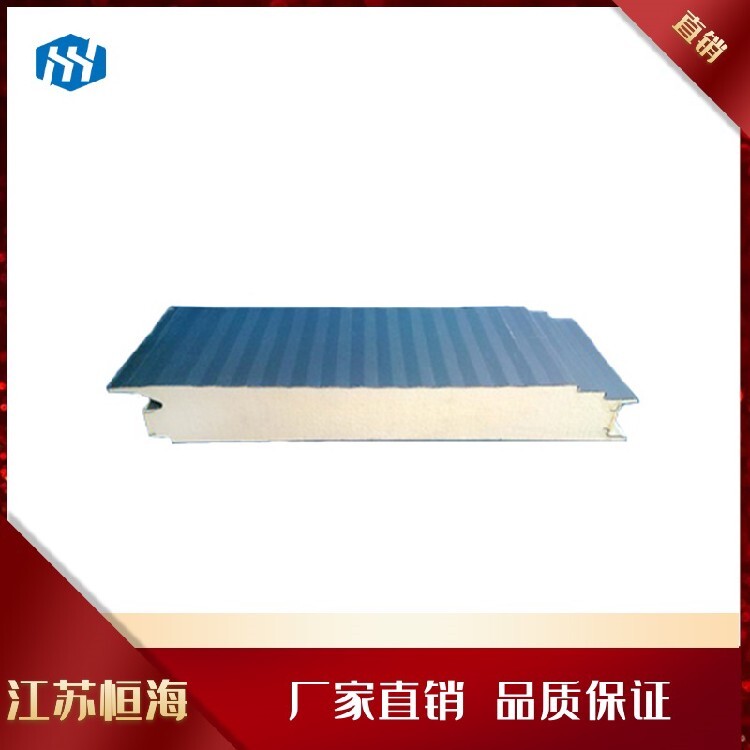

江苏恒海聚氨酯发泡冷库板,浙江嘉兴供应江苏恒海自发泡聚氨酯复合板厂家

- ¥136.00

- 2022-12-03 06:47:13

- 江苏

- 聚氨脂

- 自发泡聚氨酯复合板,自发泡PU夹芯板,聚氨..

- 钱林林 13912404618

- 江苏恒海钢结构工程有限公司

信息介绍

详细参数

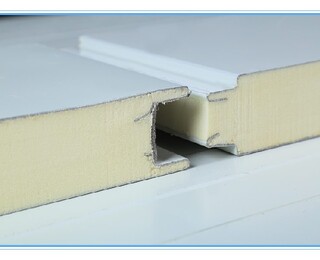

聚氨酯(PU),全名为聚氨基甲酸酯,是一种高分子化合物。1937年由奥托·拜耳等制出此物。聚氨酯有聚酯型和聚醚型二大类。他们可制成聚氨酯塑料(以泡沫塑料为主)、聚氨酯纤维(中国称为氨纶)、聚氨酯橡胶及弹性体。 [1]

软质聚氨酯主要是具有热塑性的线性结构,它比PVC发泡材料有更好的稳定性、耐化学性、回弹性和力学性能,具有更小的压缩变型性。隔热、隔音、抗震、防毒性能良好。因此用作包装、隔音、过滤材料。 [2] 硬质聚氨酯塑料质轻、隔音、绝热性能、耐化学药品,电性能好,易加工,吸水率低。它主要用于建筑、汽车、航空工业、保温隔热的结构材料。 [2] 聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间,耐油,耐磨,耐低温,耐老化,硬度高,有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 [2]

聚氨酯出现于20世纪30年代,经过近八十年的技术发展,该种材料已经广泛应用于家居领域、建筑领域、日用品领域、交通领域、家电领域等。 [3]

从聚氨酯涂料研发应用的角度上来说,为主流的仍然表现为双组分聚氨酯涂料,它在木器家具涂装等领域中应用范围不断扩大与提升。除此以外,单组分聚氨酯涂料仍然在汽车加工、地下室防水等领域中有着非常强的应用优势,此类涂料以聚氨酯为主要材料,在各类色漆以及清漆生产中有着非常好的应用价值。新研发丙烯酸聚氨酯漆选用缩二脲作为固化剂,在汽车修补用漆中的应用价值相当可靠。尤其对于轻型汽车、大型客车以及面包车而言,车辆加工中的涂装功能非常值得肯定,市场前景相当可观。在丙烯酸聚氨酯涂料基础之上研发的多类新型聚氨酯涂料还可以在其他制造加工领域中发挥应用价值,以满足家电、火车等加工物对加工质量所产生的要求。 [5]

除此以外,可适用于地板涂装、机床涂装、航空航天设备表面涂装等领域的聚氨酯涂料正处于加速开发与研究阶段当中。有关报道中针对目前聚氨酯涂料的分类、特点以及应用领域进行了综述与分析。 [5]

1942年,Shlack成功地制备了阳离子型水性聚氨酯,20世纪70年代水性聚氨酯开始工业化生产,发展到现在,全世界水性聚氨酯树酯年产量约为5万~6万t。水性聚氨酯涂料选用水作为涂料分散介质,整个聚氨酯涂料结构体系中有机溶剂较少存在,契合了当前环境保护对涂料领域所提出的节能减排要求,因而有关水性聚氨酯涂料在相关领域中的应用与发展问题日益受到业内人士的关注与重视。截至目前,虽然我国整个涂料领域中,有关聚氨酯涂料的应用比例仅在4%左右,但水性聚氨酯涂料的工程应用近年来正保持着近10%的增长速率。一般情况下,水性聚氨酯涂料无需额外添加分散剂或乳化剂,分子大小以及分子结构可以视情况作出适当的调节。鉴于这一特点,相较于传统意义上应用比较广泛的乳胶涂料而言,水性聚氨酯涂料能够具备更好的低温成膜特性,无需添加收益当比例的可塑剂以及成膜助剂。水性聚氨酯涂料相较于其他涂料而言,不但具有良好的外观,同时干燥时间短,在木器涂料领域中表现出了得天厚的优势。传统意义上的溶剂型丙烯酸皮革涂料开始逐步被水性聚氨酯皮革涂料所取代,凭借在耐化学品以及耐低温性方面的优势,备受皮革涂料领域人员的关注与重视。除此以外,该类材料还在塑料、车辆、工业以及防腐等相关领域中发挥着非常确切的应用价值,具有相当广阔的发展空间。 [5]

聚氨酯铺装材料广泛应用于体育场馆、公共体育场所的塑胶跑道、室内篮球场地、排球场地铺装建设。前些年,“毒跑道”事件持续发酵,导致整个行业处于低端、恶劣竞争状态,很多无证经营的小企业大肆谋利;随着我国聚氨酯工业制品质量不断提升,聚氨酯铺装材料质量已经有了大幅度提升,企业不断走向环保型铺装产品的道路上。 [3]

其他

聚氨酯还可用于易碎商品的包装,特别是在一些精密仪器、工艺品、易碎品等运输包装中;该类制品还可以用在航空、航天、汽车制造、液化天然气运输车(船)制造等领域。 [3]

交通运输行业中也不乏聚氨酯的身影,其主要包括软质、硬质、半硬质泡沫塑料,同时还包括聚氨酯弹性体、聚氨酯胶、聚氨酯密封膏及聚氨酯涂料等。一辆成型的轿车需用到的聚氨酯总量为30kg左右,的聚氨酯制品在轿车中的使用量也是衡量轿车等级的重要因素之一。我国是汽车大国,无论是汽车工业制造数量或是汽车保有量都排在世界位。据相关数据统计,每年我国在汽车行业所使用的聚氨酯消费量将近40万t。随着新能源车型不断推出,聚氨酯消费量在汽车工业中还会有更广阔的增长空间。 [3]

除汽车工业之外,我国的冷链运输行业也是聚氨酯发展的另一领域。随着我国民众生活水平不断提高,越来越多的民众对各地的鲜花、水产品需求量猛增,这就带动了我国冷链运输行业发展。冷链运输行业中的运输车,通常使用聚氨酯硬质泡沫夹芯板作为隔热材料,同时冷库建设过程中也需要大量的聚氨酯绝热材料,这对我国的聚氨酯行业而言也是重大利好。 [3]

水泥基渗透结晶防水材料是由硅酸盐水泥、石英砂、特种活性化学物质等组成的防水材料。在水的引导下,以水作载体,借助强有力的渗透性,在混凝土微孔及毛细管中进行传输、充盈、发生物化反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶体,结晶体与混凝土结构结合成封闭式的防水层整体,堵截来自任何方向的水流及其他方向的水流及其他液体侵蚀。

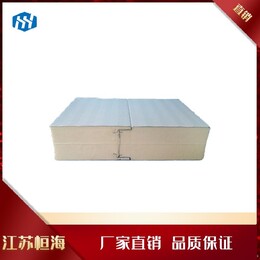

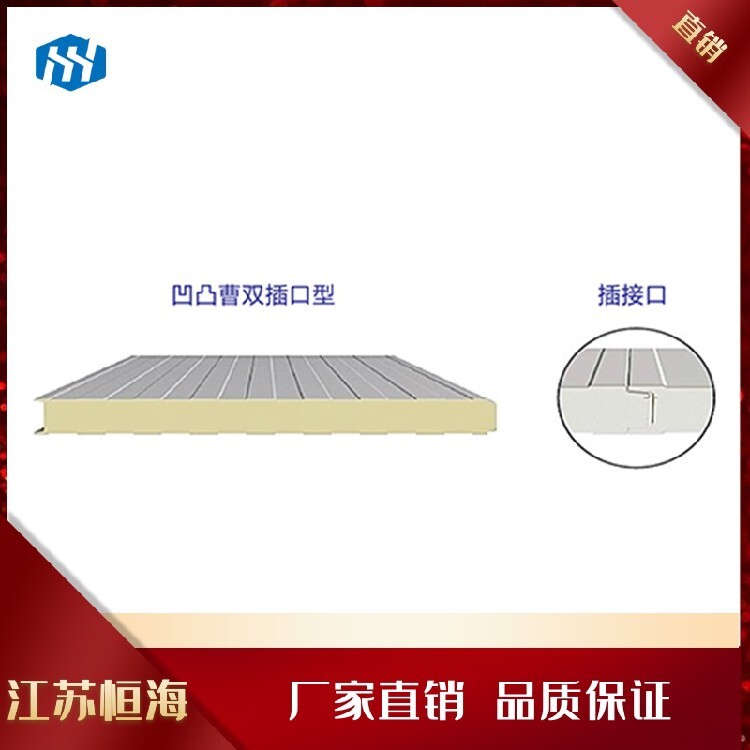

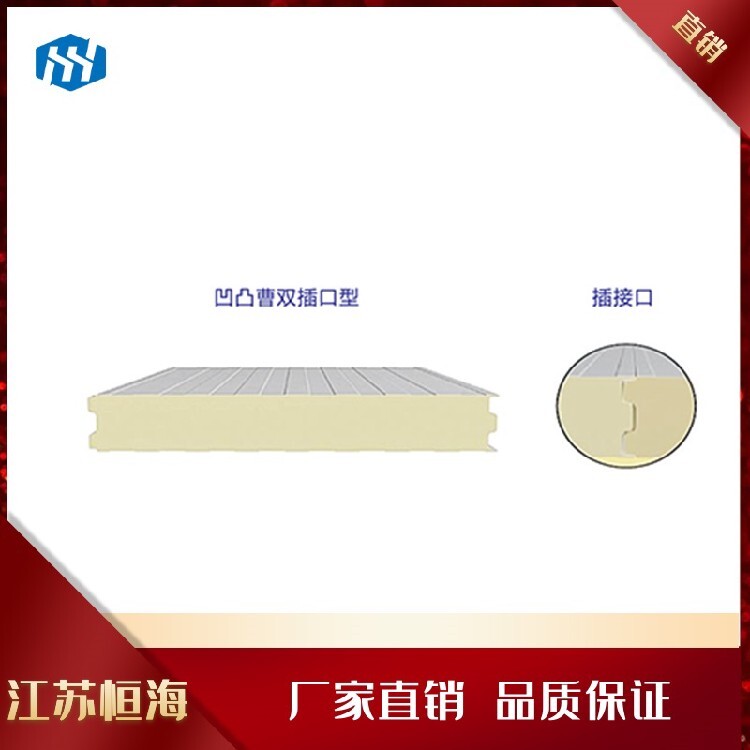

- 自发泡聚氨酯复合板,自发泡PU夹芯板,聚氨..

- 发泡保温材料

- 钱林林

- 江苏

- 聚氨脂

- B级

- XPS外墙保温系统

- 0.03

- 200

- 层状

- 长方形

- 200 度

- A

- AA %

- 56

- 5

- 聚氨酯

- 1120型

- 40kg/m3 kg/m3

- 0.035 W/(m.k)

自发泡聚氨酯复合板信息

-

烟台化工助剂回收面议

烟台化工助剂回收面议 -

全国正私人收购陨、忻州私人收购各类古钱币¥ 88

全国正私人收购陨、忻州私人收购各类古钱币¥ 88 -

2PG400x250双辊破碎机耐火材料双辊破碎机液压对辊破碎机辊皮¥ 9999

2PG400x250双辊破碎机耐火材料双辊破碎机液压对辊破碎机辊皮¥ 9999 -

江西抚州供应YX71-380-760角驰瓦厂家直销,角驰屋面瓦¥ 29

江西抚州供应YX71-380-760角驰瓦厂家直销,角驰屋面瓦¥ 29 -

广平竹篱笆栅栏户外花池美丽乡村¥ 18

广平竹篱笆栅栏户外花池美丽乡村¥ 18 -

道真花坛雕塑,2022虎年春节绿雕,绿雕设计¥ 18000

道真花坛雕塑,2022虎年春节绿雕,绿雕设计¥ 18000