玉溪元青花

- 面议

- 2025-02-20 06:03:52

- 元青花鉴赏

- 微信 18879871136

- 景德镇哥瓦弟玉陶瓷有限公司

信息介绍

详细参数

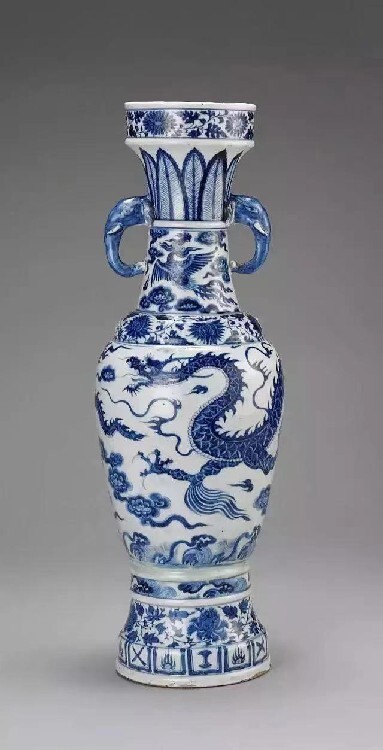

元青花瓷(又称元青花),即元代生产的青花瓷器。青花瓷生产于唐代,兴盛于元代。成熟的青花瓷出现在元代的景德镇,纹饰大特点是构图丰满,层次多而不乱。元青花瓷大改传统瓷器含蓄内敛风格,以鲜明的视觉效果,给人以简明的快感。以其大气豪迈气概和艺术原创精神,将青花绘画艺术推向顶峰,确立了后世青花瓷的繁荣与长久不衰。

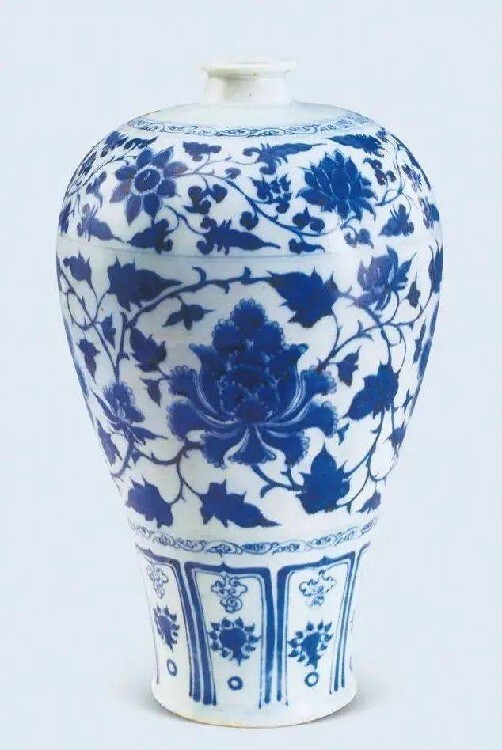

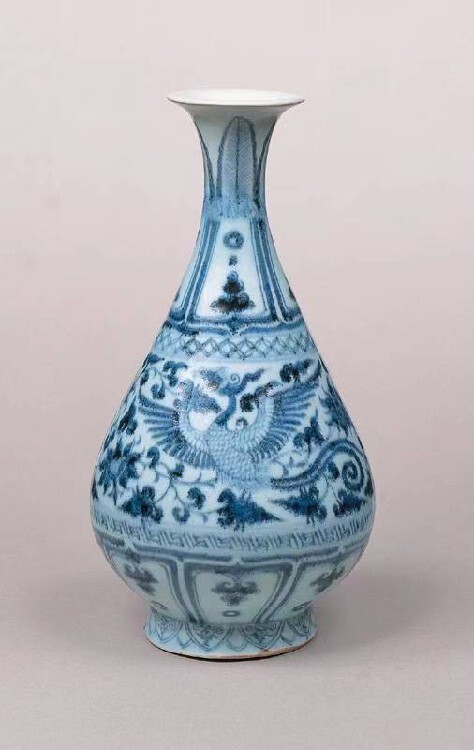

器型特征元青花的器型绝大数是生活类实用器,少部分祭祀类供器跟装饰器。一部分也是受蒙古族风俗影响,元青花的瓷胎厚重,雄浑大型。比较常见的类型有:罐类、瓶类、壶类、盘类、碗类等,元代瓷器特别注重器型审美,因而比例谐调、圆润流畅,有精、气、神。仿品青花整体感觉呆滞死板、僵硬的感觉,有一些做工差的,器型大的尤为明显,像溜肩不圆润、鼓腹不流线,带盖的器物吻合不好,间隙过大等。

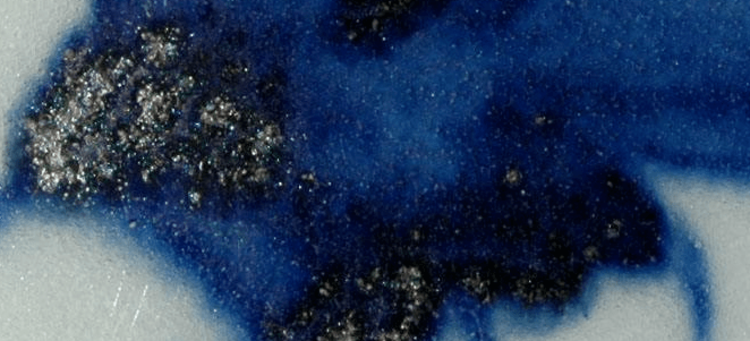

元青花瓷器上出现“点晕”现象,其生成原因和晕散的形成原因是相同的,这是元代制陶工匠对苏来麻尼料筛洗不精的缘故。当陶工用笔蘸着苏来麻尼青料在瓷坯上作画时,看似弥散状细粉状的青料,其实还含有不少较粗的点状粉料,当它们被涂刷在纹饰中,并被釉罩住,烧制后就出现了这种青花色中的“点晕”现象。

仔细观察元青花牡丹纹龙耳罐上的特写图可以清楚地看出,在牡丹纹的花蕊部分有许多一粒一粒的圆点状的小小的蓝黑点,这些“小点”的颜色本身也有深浅,深的“小点”,凝聚点化得不散;浅的“小点”,可能化得开些。就像蓝黑墨水滴在青白色的纸上,有的化得开些,有的化得少些。这些可以明显的看出这种特殊的“点晕”现象

串珠状凝聚点晕如果排列成串,就会形成又一个苏料青花的特殊现象,即“串珠状凝聚”。

仔细观察下图元青花牡丹纹龙耳罐上的点晕和串珠,图中十分清楚地看到“点晕”现象变得十分有趣,一个个“小点”就像一粒粒珍珠排列,由纹饰中的线条把它们贯通成一串蓝色的“项链”,我们把这种现象称之为“串珠”,即“串珠状凝聚”。

这种“串珠”状的点晕现象,是真品元青花的特有记号。不少元青花瓷器上都有这种点晕形成的“串珠状凝聚”,特别是在长线条的纹饰中,比如绘有缠枝纹、龙纹的元青花瓷器,都会发现这种特殊的青花晕散凝聚现象。

元 青花缠枝牡丹“海马”图狮钮盖罐

创作年代:元代

尺寸:31.8cm

估价:HKD 20,000,00

成交价:HKD 22,727,500

拍卖日期:2008-04-11 下午14:00

拍卖公司:香港苏富比拍卖专场中国瓷器及工艺品

拍卖会:2008年春季拍卖会

元青花之所以珍贵,是因为所用钴料来自一种极为的苏麻离青。而这只梅瓶上也有苏麻离青烧制的瓷器特点:花呈色浓重青翠,呈现出蓝宝石般的鲜艳色泽,有锡光斑、铁锈斑痕(也就是银黑色四氧化三铁结晶斑),以及聚散光、青花晕散、青花下凹痕迹等。除此之外,元代瓷器特有外接胎痕迹、口沿内接胎痕、旋胚痕都在此瓶上可以看到。

元代随着国内外贸易的发展需要,中国瓷业较宋代又有更大的进步,景德镇窑成功的烧制出青花瓷器。青花瓷的普遍出现和趋于成熟,产销兴旺,元人蒋祁著《陶计略》(记元代景德镇瓷业情况的书籍)中记述:“窑火既歇,商争取售,而上者择焉,谓之捡窑。交易之际,牙侩主之……,运器入河,肩夫执券,次第件具,以凭商筹,谓之非子。” 元青花瓷以景德镇为代表,其制作精美而传世极少,故而异常珍贵,根据时间大致分为延祐期、至正期和元末期三个阶段,其中又以“至正型”为佳。 元青花瓷开辟了由素瓷向彩瓷过渡的新时代,其富丽雄浑、画风豪放,绘画层次繁多,与民族传统的审美情趣大相径庭,实在是中国陶瓷史上的一朵奇葩,同时也使景德镇一跃成为中世纪世界制瓷业的中心。

元青花的显色也很重要,瓶、罐的外足圈一般聚釉较厚显出水绿色,也有显出鸭蛋青色,器身釉面往往会显出青白色、浅淡蓝色,或偏黄褐等色。元代中早期的青花瓷瓶、罐之类显色明显,显色是随空气中的干度、湿度、温度、季节的变化来显出釉面不同的颜色。元代中早期(延祜期)瓶、罐之类青花瓷釉面上有时会出现微弱冒汗现象,一般为天气炎热季节,还有元代中早期的青白釉和枢府釉的青花上大多数是没有气泡的。从至正年间开始烧制的青花瓷、白釉及卵白釉的青花上会有气泡的,但是会有大小两种气泡,小气泡多,元青花瓷的釉面大多显得干透呈莹润透明状。

元代青花瓷瓶、罐类器的底部多呈内凹圈足状,足底宽厚,少量足底呈外侧斜削状,挖足有浅有深,多为挖浅足。碗盘类器圈足则多呈外侧斜削状,但无论是琢器还是圆器,圈足均有较规则及不规则之感。瓶、罐之类有的足底砂胎显有扎紧感,也有的胎质略呈疏松感,细小砂眼及黑糊麻点清晰可见,有的足底微凸起呈鸡心状。瓶、罐足底多有旋痕纹,呈火石红及赭红色。

- 元青花鉴赏

- 特殊陶瓷类古玩

- 微信