严培明油画能上拍卖吗,古画交易价格

- 面议

- 2024-01-22 15:51:48

- 古画鉴定,古画送拍,古画交易价格,古画在..

- 周倩 18710018550

- 北京华源上手文化发展有限公司

信息介绍

详细参数

文化源远流长,中国绘画的起源也就像中国的历史一样令人捉摸不透。从石器时代仅在山体、陶瓷器皿上作画到先秦时期的祥瑞图像;从汉代帛画到隋唐那些山水画开始发展;从五代两宋明清山水花鸟画作蓬勃发展到近现代各类型画作崛起。中国无数画家不断探索、创新,终于中国绘画有了今天的成就。中国名画作为中国美术史的丰碑,是华夏文明的巨著,承载了古老东方民族的艺术气质,用极其美妙的形式记录了五千年悠久历史和锦绣河山。

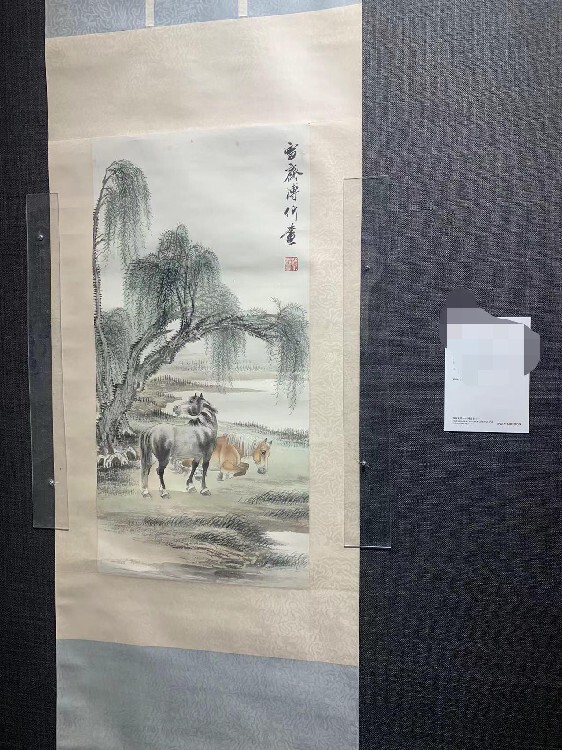

郎世宁,清代画家,1688-1766年,意大利米兰人。他原名朱塞佩·伽斯底里奥内。年轻时在欧洲学习绘画,曾为教堂绘制圣像。清康熙五十四年(1715)作为天主教耶稣会的修道士来中国传教,到京后约于雍正元年(1723)进入如意馆,成为宫廷画家。他很好地融合了中西绘画技法,既讲究西方绘画中的立体效果,注意透视和明暗,重视写实和结构准确的合理性。由于他能画并精通建筑学,曾参与增修圆明园建筑工事。擅画肖像、走兽、花果、翎毛尤善画马。所作大多以西画法入绢纸,略参中法,以写实为工,专注形似。他将欧洲的绘画品种和方法传授给中国的宫廷画家,为中西文化艺术的交流作出了积极贡献,颇得青睐。去世后葬于北京阜城门外。存世作品有《聚瑞图》、《嵩献英芝图》、《百骏图》、《弘历及后妃像》、《平定西域战图》等。

富春山居图

元代画家黄公望(1269--1354),字子久,号一峰,大痴道人,常熟(今属江苏)人。擅长画山水,多描写江南自然景物,以水墨,浅绛风格为主,与吴镇,王蒙,倪瓒并称元四家。原系浙西廉访司一名书吏,因上司贪污案受牵连,被诬入狱。出狱后“大痴”,从此信奉道教,云游四方,以诗画自娱,并曾卖卜为生。他学画生涯起步较晚。然由于生活坎坷,寒暖自知,所绘山水,必亲临体察,画上千丘万壑,奇谲深妙。

以浙江富春江为背景,全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化,是黄公望的代表作,被称为“中国传世名画”之一。明朝末年传到收藏家吴洪裕手中,吴洪裕极为喜爱此画,甚至在临死前下令将此画焚烧殉葬,被吴洪裕的侄子从火中抢救出,但此时画已被烧成一大一小两段。较长的后段称《无用师卷》,现藏台北故宫博物院;前段称《剩山图》,现收藏于浙江省博物馆。在中国前温家宝先生的决定下,《富春山居图》2011年6月在台湾台北故宫博物院展出。

《虢国夫人游春图》

《虢国夫人游春图》描绘的是公元752年(天宝十一年),再现唐玄宗的宠妃杨玉环的三姊虢国夫人及其眷从盛装出游,“道路为耻骇”的典型环境。虢国夫人游春图,绢本,设色,纵51.8厘米,横148厘米。画中这八骑人马包括一女孩共九人,在行进的行列中,从头至尾,充满了舒情,闲适,勃勃生气。画面描写了一个在行进中的行列,人马疏密有度,以少胜多。全画共九人骑马,骑与后三骑是侍从、侍女和保姆,个为虢国夫人。从马的鬃毛来看,经过精心修剪的只有两匹,一个是前面的身着男装的,一个是带着一个小孩的侍女。《虢国夫人游春图》是工笔人物画样式的确立者张萱的代表作品之一。

《千里江山图》又名“宋王希孟千里江山图”,是宋代王希孟书画作品。该画作纵51.5厘米,横1191.5厘米,绢本,青绿设色,无款,据卷后蔡京题跋知系王希孟所作,收藏于故宫博物院。作品以长卷形式,描绘了连绵的群山冈峦和浩淼的江河湖水,于山岭、坡岸、水际中布置、点缀亭台楼阁、茅居村舍,水磨长桥及捕鱼、驶船、行旅、飞鸟等,描绘精细,意态生动。景物繁多,气象万千,构图于疏密之中讲求变化,气势连贯,以披麻与斧劈皴相合,表现山石的肌理脉络和明暗变化;设色匀净清丽,于青绿中间以赭色,富有变化和装饰性。作品意境雄浑壮阔,气势恢宏,充分表现了自然山水的秀丽壮美。

《富春山居图》

富春山居图是元代画家黄公望创作的纸本绘画,中国传世名画之一。画家黄公望为师弟郑樗(无用师)所绘,1350年绘制完成,后几经易手,并因“焚画殉葬”而身首两段,前半卷:剩山图,现收藏于浙江省博物馆;[1]后半卷:无用师卷,现藏台北故宫博物院。[2]

富春山居图,以浙江富春江为背景,画面用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化。富春山居图所画内容约80%在桐庐境内富春江的景色,20%为富阳的景色。[3]

富春山居图被誉为“画中之兰亭”,[4]属国宝级文物。2011年6月,前后两段在台北故宫首度合璧展出。

- 古画鉴定,古画送拍,古画交易价格,古画在..

- 古代书法

- 周倩

冯大中国画个人现金收购信息

-

翁方刚字画成交价,古画在线鉴定面议

翁方刚字画成交价,古画在线鉴定面议 -

云南玉溪植筋加固碳纤维布加固楼板加固¥ 360

云南玉溪植筋加固碳纤维布加固楼板加固¥ 360 -

祝允明字画快速交易价格面议

祝允明字画快速交易价格面议 -

刘炜油画怎么交易,古画交易价格面议

刘炜油画怎么交易,古画交易价格面议 -

张晓刚油画成交价,古画在线鉴定面议

张晓刚油画成交价,古画在线鉴定面议 -

倪瓒字画靠谱交易,古画交易价格面议

倪瓒字画靠谱交易,古画交易价格面议