明清时期老字画私人老板收购名人字画私人收购

- 面议

- 2025-02-16 11:40:47

- 字画鉴定

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

那时,傅熹年因为老进城往家跑,没少挨团干部的批,说他“贪恋资产家庭生活”。解释只会招来更多的批评,因为古典文化当时被视作落后的东西,他索性就不解释了。反正在学校里,他对当全5分学生并不感兴趣,但是重要的功课,例如课中的建筑设计、建筑历史和基础课中的素描、水彩画,是5分。

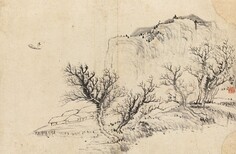

傅熹年作品:麦积山石窟外景水彩写生图。

“画透视图是一绝”

傅熹年之所以进入清华建筑系(当时叫营建系)学习,是因为高三时读到梁思成关于中国古代建筑和明清北京城的文章,萌生了搞建筑史的愿望。在清华时,他钦佩梁思成的铅笔单线速写,徒手画建筑线条,又快又直。他曾借到梁思成旅欧时的速写册《拾遗》,内有对法国布惹阿城堡大楼梯的速写等,反复临摹。

1972年夏,国家文物局筹备出国文物展览,将傅熹年借调回京,又给了他一次重拾旧业的机会。他画了很多供出国展览的图,包括根据唐长安大明宫含元殿等遗址实测图绘制复原图和彩色渲染图。

这期间,他有了重新接触古籍的机会,得以查了二十四史中的《旧唐书》和《新唐书》。启功的图书也已启封,查了《资治通鉴》。他们都发现了写经发愿人为武则天的确切证据,英雄所见略同,彼此抚掌称快,认为总算解决了一桩小公案。

但如果要写成文章,当时却颇有些“违碍”之处。因为这段历史的背后,涉及武则天迫害同父异母哥哥致死、毒死外甥女等狠毒之事,以及她表面上孝心通天实际上却公然污蔑自己的母亲与外孙乱伦。这在当时大捧“女皇”的情况下,实无异于自寻烦恼。

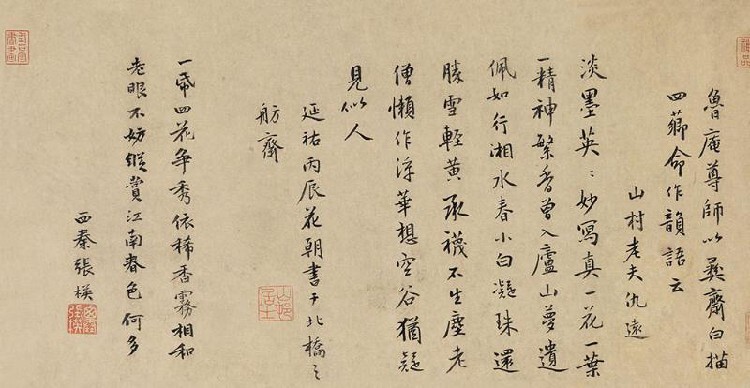

直到后,编《中国法书全集》,启功和傅熹年都觉得应该收入武则天的这篇发愿文残段,傅熹年才写出了这篇考证文章。因为无论如何,其中的书法之美,都不能不令人赞叹。至今,这段发愿文残片的照片还压在他书桌的玻璃下。

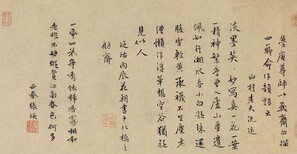

鉴定工作结束后,傅熹年偶然翻阅旧笔记,起了对《百尺梧桐轩图》加以考订之心。因为这幅绘画之精雅、题诗诸人的声名之煊赫都给他留下了深刻的印象,为什么一幅伪作却会有七位同时代名家为它题跋?

通过研究题诗的内容和题诗的时间地点,他判定,画上的梧桐轩主人应是张士诚之弟张士信。当时张士诚以富庶的平江(苏州)为中心割据江浙11年之久,在遍布全国的元末起义烽烟中,这里成了一个文学艺术盛的孤岛。傅熹年认为,画的作者应是当时居留在平江的一位名家,其画风受到赵孟頫的影响。张士诚兵败身亡后,收藏者不得不裁去原款,伪托赵孟頫所作,实是为了将画作保存下来而不是为了欺世盗名。因此,此图虽非出自赵孟頫,也有特殊的历史和艺术价值。

- 字画鉴定

- 古代国画

- 电话联系