陈逸飞字画鉴定

- 面议

- 2025-02-09 00:18:00

- 字画鉴定

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

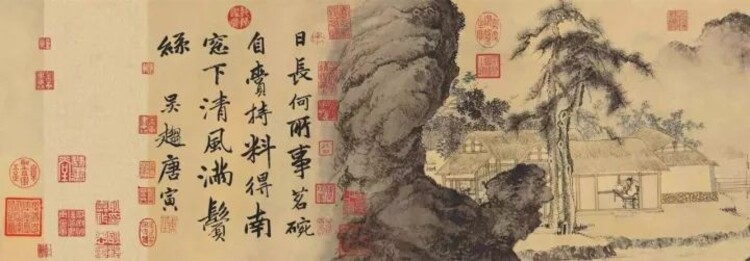

书画作伪简述

有比较才能鉴别。要知道真,知道假。

伪造书画,历史甚早。据记载,东晋时代的张翼,就摹仿过王羲之的书法。六朝时代,已有人员负责鉴定书画。宋代开始,书画作伪流为风气,到了明清,愈见盛行,有所谓“后门造”“臣字款”(以上北京地区伪造品)、“苏片”“山塘片”“钦家款”(以上苏州地区伪造品)、“绍片”(绍兴地区伪造品)、“扬州造”、“上海造”、“广东造”以及“詹货”(明朝浙江詹仲和及其子孙的伪造品)、“长沙货”、“开封货”等名称

真伪混杂。有的把题跋与绘画割裂开来,重新补配,装裱成卷,这样就变成真画假跋、假画真跋两件东西了。也有所谓“雨夹雪”的办法,从一部册页或一堂屏条中,用伪品抽换一些,真真假假,借此来欺世牟利。更有在没有题款的肖像画上,无中生有,瞎造一个画家的名字,题在上面,就是为某某(如曹雪芹)画的像,还拼凑一些别人的题跋附在一起。凡此种种,我们都要仔细观察,去伪存真,还其本来面目;否则,鉴定失误,会给学术研究带来很坏的影响。

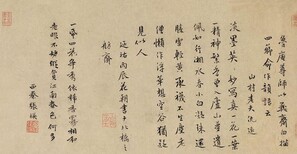

钩描填墨。作伪者把纸张覆盖在古代法帖或书法家的字轴、对联上面,用细笔双钩描下来,然后在空心字中填上浓墨。这类伪品,初看很像,仔细观察,就会发现笔锋板涩,墨色没有浓淡,整幅气韵滞钝,有的由于作伪者一时粗心,浓墨没有填满,还会露出细笔双钩的马脚来。曾见清初吴山涛山水轴,作伪伎俩比较高明,题款即用此法。我们在明末倪元璐、清初王铎等书法中偶尔也会碰到这类伪品。还有毫无根据的钩描。曾见明代海瑞草书轴,胡钩乱填,恶俗之至,就是这类货色。

钩描填墨是我国一种很古老的复制书法的方法,古代叫作“响拓”。流传下来唐摹王羲之《兰亭序》(神龙本)、王羲之世代家书《万岁通天帖》等钩描填墨的水平很高,这是“下真迹一等”的极为珍贵的文物,不能与伪品混为一谈。

下面再进一步分别谈一谈时代风格和个人风格的问题。

我国书画艺术有着悠久的历史,几千年来一直在变化着、发展着,它具有特的民族风格和鲜明的时代特色。

就书法来说,商代甲骨文、周代金文、秦代小篆、汉代隶书,书体各不相同,时代风格一望而知。唐代以来,书体齐备,即使同一书体,时代气息也各不相同。

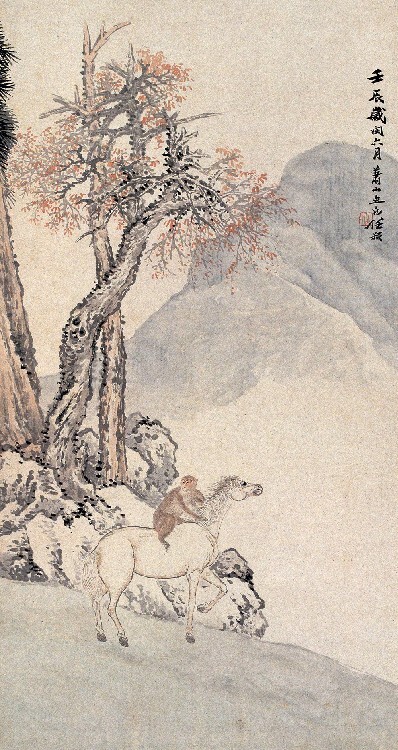

绘画方面,先成熟的是人物画,山水、花鸟画要到五代才开始成熟起来。在题材内容上,五代以前,人物画为主;元代以后,山水画为主;宋代是山水、人物画并盛时期。在表现技巧上,五代以前,色彩为主;元代以后,水墨为主;宋代是色彩、水墨交辉时期。

书画艺术的时代风格属于上层建筑,是社会经济基础的反映,它与当时的政治、经济、文化以及生活习惯、物质条件等各方面有着密切的关系。

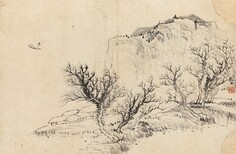

由于时代风格是一定历史条件下的产物,因此,它在艺坛上具有支配力量,任何书画家都要受到它的影响和制约。举例来说,汉朝书法家陈遵,决不能写出楷书来,为什么?道理很简单,因为楷书要到唐朝颜真卿、柳公权时代才完全摆脱隶意,真正确立。中国绘画史上赫赫有名的东晋顾恺之,是六朝三大画家之一,可是从他的《女史箴图》卷、《洛神赋图》卷(都是早期摹本)来看,人物画得不错,山水却很幼稚,画树像“伸臂布指”,画水则“水不容泛”,人大于山,比例也不恰当。这并不奇怪,因为东晋顾恺之时代,山水画还没有成熟。再如唐朝晚期孙位《竹林七贤图》残卷(旧题《高逸图》卷),是现存国内的浙江古代画家中早一件珍品,人物描绘得非常生动,树石却并不高明,同样也是这个道理。

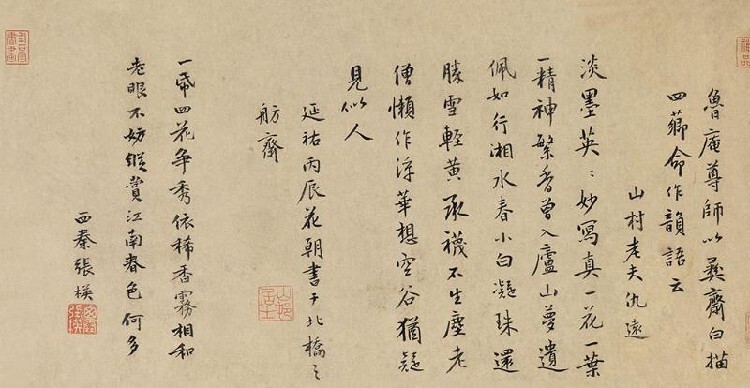

南宋 水墨《十六罗汉图》卷(局部) 佚名 西泠印社藏

至于印章(包括书画家印章和鉴赏家、收藏家印章)、题跋、纸绢、装潢、著录等,有时也起到辅证作用,而在特定条件下,对断代、断人,还能起到决定作用。不过,总的来说,这些辅助依据毕竟还是次要的。过去有些人把印章、著录等看成是辨真伪的主要依据,这是反客为主,容易失误,有时甚至起反作用。例如,1979年浙江省举办古代绘画联展,我们向杭州借展一件所谓明朝张瀚的《十六罗汉图》卷。卷上有张瀚图章,卷后有清康熙年间杭州翁嵩年题跋,定为明朝张瀚所作。其实,卷中罗汉、树石的画法,接近南宋梁楷、牧溪一路;龙、虎的造型和笔法,与日本保存的牧溪《龙》《虎》二图基本一致,这卷画应是南宋晚期的作品。张瀚是明朝嘉靖年间杭州人,官至吏部尚书,史传上说他画山水绝似元朝吴仲圭。无论时代、题材和技法,都与《十六罗汉图》卷对不起头来。画卷上张瀚图章当是收藏印,翁嵩年鉴定不确。我们把明画改定为宋画,公开展出,得到了学术界承认,主要就是依据时代风格和个人风格。1949年以来,浙江发现宋画不过几件,这卷宋画,我们如果迷信印章和前人题跋,势必沿袭旧误,仍把它当成明画,给工作带来损失。总之,鉴定书画主要把好时代风格和个人风格关,这是经过反复实践,从不断总结经验教训中得出来的结论。

- 字画鉴定

- 当代国画

- 电话联系