元青花瓷器底足特征

- ¥999999.00 ≥ 1件

- 2025-02-11 00:58:51

- 其它

- 白瓷

- 元青花瓷器,元青花瓷器底足,元青花瓷器底..

- 张经理 19525475125

- 北京金拍国际拍卖有限公司

信息介绍

详细参数

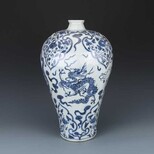

元青花瓷器底足特征

要鉴定一件古瓷的真伪,底足是很关键的。是否定论的后一道决定。判断底足是古瓷所含信息量大的地方。透过底足,可以见其胎、其釉,其胎釉结合情况、烧造工艺、老化程度等。如果一上釉,完了。就像人蒙上脸讲话,无法判断他的实际年龄一样。

下面就谈谈元青花底足共有的胎质特征及工艺特点:

一、梅瓶、大罐等琢器呈现不规则的环形足,圈足并不十分整齐,仔细观察会看出不圆。底部不施釉(但不排除明早期元青花底部有施釉的现象),部分玉壶春瓶底部施釉。沙底可见明显的旋削痕及收刀点。

二、从挖足、修口工艺上看,与同时代其他窑口(如龙泉窑、钧窑等)有一致的风格:大器足底宽厚多为挖足,挖足有深有浅,器底厚重、圈足厚宽,圈足既向内斜削,又向外斜削,从圈足正面看,呈八字形;圈足内底普遍有螺旋状旋坯痕、乳钉状点,圈足上往往能发现修坯不连贯的刀痕;器口向外下方斜削形成的器口时代感。大瓶、大罐的底部旋削纹较粗、较疏,小瓶、小罐盘和碗的切削痕较细、较密。底部和圈足内外粘有窑砂,有些已熔入釉中。小型器物(小罐、小瓶、小壶和碗、盘等)削足处理方法常见底足足端外墙斜削一刀的元代特点。在元瓷的沙底上可以看到沙眼,刷痕,黑色的铁质斑点及窑红现象。

三、由于元青花采用二元配方制胎,即瓷石与麻仓土按比例配方混合制胎就决定了元青花的胎体普遍较厚重、胎质坚硬;胎质与宋代青白瓷的胎质相似,胎色不是纯白色的,而是层次不一的灰白色或灰黄色或土黄色的;由于粉碎瓷石、淘洗瓷土等工艺的局限性,烧成后的胎体比元末、明初的元青花瓷器粗糙,胎内所含的杂质及铁质(麻仓土铁质含量较高是它的特性)较多,呈现出颗粒状态,有偏狭形缝隙,气孔较多,远说不上细腻洁白。但老化干燥。大部分底部和圈足内外粘有窑砂,有些已熔入釉中。窑渣明显。

- 元青花瓷器,元青花瓷器底足,元青花瓷器底..

- 瓷板古玩

- 张经理

- 其它

- 白瓷

- 其它

- 纯手工