李可染字画正规收购商名人字画长期收购

- 面议

- 2024-11-06 12:08:55

- 字画鉴定

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

这样的文化通才,前有大师无数,后恐来者寥寥了。

说起傅熹年,同学王世仁和王其明印象深刻的都是“家学渊源”。

王世仁是傅熹年住上下铺的兄弟,大学时曾去过傅家。那时傅家已经从“藏园”搬到西城区大觉胡同的一个小四合院里。傅熹年的祖父傅增湘曾任北洋教育总长,自号“藏园老人”,家中藏书万千。王世仁记得,连门道里都堆满了书,书房里满墙都是书柜,放着“二十四史”等古籍。他印象深的是希特勒的水彩画集子,全中国就这一本。

傅熹年的父亲傅忠谟是玉石鉴赏家,1951年调到文化部文物局工作。当时文物局刚成立,不少人是从外地调来的,住集体宿舍,周末常到傅家聚会聊天。其中,张珩、徐邦达和傅家世交启功等人都是精研古代书画的。他们闲谈间说的都是古书画,有时还展开辩论。有一次说到宋徽宗的柳鸭芦雁图,张珩说柳鸭是真的、芦雁是假的,徐邦达和启功不同意,后来确实在芦雁上发现了问题。

王其明告诉《中国新闻周刊》,组里有两个能人,一个尚廓,一个傅熹年,两个人手下都很有功夫。

建筑科学院的图书馆搜购了很多建筑方面的书籍,有的是外文原版的。傅熹年提醒王其明,其中有两前欧洲建筑师到乡村采风所画的建筑速写图册,还有一本日本的《百栋集》,一百栋住宅每栋都配了一张平面图、一张剖面图和一张透视图,可以参考。王其明深受启发,觉得浙江民居调查也可以这样做。

傅熹年作品:浙江杭州上天竺民居写生稿。

王其明说,光画平面图、剖面图不足以显示建筑物的优点,要画透视图,傅熹年画透视图是一绝。“他的表现能力特别强,图画得可帅了。他画的那些民居写生图,有远有近,有大有小,配上的那些树也很好。因为他对国画的见识也比较多,很有才气的。”

宋以前建筑实物,尤其是住宅全都灭失了,目前所见早的古代住宅是明前期的,再早就只能求诸文献、绘画等,其中绘画是形象资料,尤其重要。现存宋元绘画中保存住宅资料丰富的是张择端的《清明上河图》和王希孟的《千里江山图》。《清明上河图》所画的是北宋汴梁城乡建筑,以店铺为主,兼有一部分住宅。画中对建筑物的构造、装修细部都有精细的描绘,但因为画面取景较近,在表现建筑全景方面就难以兼顾。《千里江山图》则能加以补充,它是宋画中表现住宅和村落全景多的一幅。

封建王朝对住宅有严格的等级规定,傅熹年将这些规定与《清明上河图》《千里江山图》中所画的建筑加以比较,发现大都是吻合的。那些简单的小房子和孤立的工字形屋子可能是农民的住宅,面阔三件、歇山屋顶的可能是官僚住宅,没有三间大门和歇山屋顶的大宅子则可能是没有官职的大地主豪商的住宅或别墅。

傅熹年将这些研究成果用于建筑史中,得到刘敦桢的赞许,他顺便撰写的《王希孟<千里江山图>中的北宋建筑》等论文也陆续发表。

傅熹年作品:元大都大内宫殿延春阁复原图。

“精神会餐”

每次一有运动,跟“封资修黑货”打交道的建筑历史室都是首当其冲,右派傅熹年更是在劫难逃。

“文革”开始后,傅家被抄,全家人扫地出门,挤住在大觉胡同一个大杂院中。傅熹年在建筑科学院做了三年水暖维修工,平日逐户维修,冬天烧采暖锅炉。院里的人想要暖和一些,他就把火烧得旺旺的。

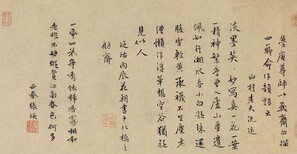

有一次,启功偶然从一个信封里找到几张“漏网”的敦煌写经残片照片,与傅熹年同看,说其中一张好,书法秀美潇洒,毫无职业写经人的习气。

这是一篇写经的发愿文。文中称,自己发愿要写三千部《妙法莲华经》,以为亡母“太原王妃”祈福。两人都觉得“太原王妃”眼熟,但一时想不起是谁。

几天后再见面,启功高兴地说,终于想起来了!武则天之父武士彟死后追赠太原王,太原王妃即武则天的生母杨氏。但武士彟还有其他子女,不能确定要发愿写经的就是武则天。当时无法查资料,这个疑问只能暂时搁置了。

1968年底“清理队伍”后,傅熹年获准回到人民队伍中,随全院职工整体下放河南的“五七干校”。之后,建筑研究院被撤销,人员星散。傅熹年被分配到甘肃天水,在国家建委第七工程局的工程公司为技术员,再次离开了古建。

鉴定全国公藏古代书画

后,傅熹年结束了多年的漂泊生涯,得以回归,右派问题也在1979年“改正”。但是,他仍然不能心无旁骛地搞,因为,80年代,他又“跨界”成为了中国古代书画鉴定组成员。

全国古代书画鉴定工作早开始于60年代初。在周恩来的指示下,文化部文物局组成了鉴定小组,张珩为组长。张珩于1963年病逝,不久“文革”开始,这项工作就完全停顿了,直到1983年,才在谷牧的批示下重启。当时决定,由中宣部下发文件,将鉴定全国公藏古代书画作为一项国家任务下达。

1983年8月,中国古代书画鉴定组正式在北京成立,上海博物馆顾问谢稚柳和北京师范大学教授启功任组长,谢辰生代表文化部文物局负责协调工作,组员有故宫博物院研究员徐邦达、辽宁省博物馆副馆长杨仁恺、故宫博物院研究员刘九庵,以及当时在中国建筑技术发展中心建筑历史研究所任研究员的傅熹年。

傅熹年是在启功、徐邦达和谢辰生的联合推荐下进入这个组的,全组七个人中,六人都是七十往上的老,只有他是50岁的“小字辈”。

- 字画鉴定

- 古代国画

- 电话联系