姑苏繁华图

- 面议

- 2019-05-09 17:08:01

- 绢麻布

- 人物山水画

- 字画,晚清民初,古玩,新加坡

- 唐经理 18194050630

- 深圳千玺一品文化传媒有限公司

信息介绍

详细参数

《姑苏繁华图》,原名《盛世滋生图》,是清代苏州籍宫廷画家徐扬描绘苏州风物的巨幅画作。全长1225厘米,宽35.8厘米,是继宋代《清明上河图》后的又一宏伟长卷,为国家文物。该作品完成于1759年,历时24年,现收藏于辽宁省博物馆。

全长十二米多,画面“自灵岩山起,由木渎镇东行,过横山,渡石湖,历上方山,介狮和两山之间,入姑苏郡城,自葑、盘、胥三门出阊门外,转山塘桥,至虎丘山止”。据统计,画中约有一万两千余人,近四百只船,五十多座桥,二百多家店铺,两千多栋房屋。以长卷形式和散点透视技法,描绘了当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情。

画面自灵岩山起,由山下的木渎镇东行,过横山,渡石湖,入姑苏城。再自荮门出阊门外,转入山塘街,至虎丘山止。作者自西向东,由乡入城,描绘了一村(山前)、一镇(苏州)、一街(山塘)的景物,画笔所至,连锦数十里内的湖光山色、水乡田园、村镇城池、社会风情跃然纸上。明清时期的苏州是江南的大都会,但可能是由于城区内的狭小和管理问题,当时苏州发达的商贸中心并不在城内,而是阊门城外至枫桥镇的那一段地区。将阊门作为加以描绘,并将这部分景致安排于图卷接近尾声的高潮位置。在没有照相机的18世纪,《姑苏繁华图》非常可贵地为我们记录下了阊门商业繁茂的景象。粗略计算,全幅画有各色人物1.2万余人,各色房屋建筑约2140余栋,各种桥梁50余座,大小官船、货船、客船、杂货船、画舫以及竹筏等近400多条,各种商号招牌200余块,涵盖了珠宝、鞋帽、凉席、乐器、盆景和丝绸等50多个手工行业。除了经营本地土产,店铺里所经营的更多是来自外地的名产,有些甚至来自国外,真是“山海所产之珍奇,国外所通之货贝,四方往来,千里之商贾,骈肩辐辏”。完整地表现了古城苏州市井风貌。

清代前期,苏州是全国经济、文化发达的城市,人称“吴阊至枫桥,列市二十里”。东南的财政赋税,姑苏重;东南的水利,姑苏为重要;东南的文人名士,姑苏为显著。山海所产的各种珍奇特产,外国所流通的货币,来自于四面八方,千万里的商人,车马集聚。康熙帝为了了解地方情况,曾六次巡游江南,乾隆也六下江南,苏州素有“天堂”之称,人文荟萃,物产丰饶,风物佳丽,自然得到帝王的流连爱好。

乾隆每次南巡必在苏州停驻,逗留时间大大超过了康熙,但仍不能消解其对这座城市的相思之情,于是命自己属意的画师徐扬摹写留念,以便能随时瞧一眼这世间的繁华美景。

徐扬世居苏州,曾经参与过《苏州府志》、《苏州府城图》、《苏州府九邑全图》、《姑苏城图》等图书的编绘,并多次陪同皇帝下江南,对圣意自然心领神会,凭借自己对家乡历史、文化与地理的谙熟,以长卷形式和散点透视技法,于乾隆二十四年(公元1759年)画成《姑苏繁华图》,进献给乾隆皇帝,并自书跋语说:“有感国家治化昌明,超轶三代,……幅员之广,生齿之繁,亘古未有”,是为“图写太平”,歌颂“帝治光昌”。

整个画卷布局精妙严谨,气势恢宏,笔触细致,采用了全景式构图,以一种”旷观”的形式来表现,人物、屋宇、建筑有条不紊、人流熙来攘往,却显得井然有序,活泼舒展,高低错落的景物十分和谐,富有节奏的韵律。创作者对于每一个具体人物的表现,都进行了细致入微的观察,后组成一个错综复杂的动人画卷。作品真正的艺术价值在于它结合了时间和空间的艺术,使得观赏绘画的人有一种’’在场感”,人物的动作呼之欲出,似置身于其中一样,而且在细节的处理上也都十分到位。整幅画卷布局精妙严谨,气势恢宏,笔触细致,十分细腻地刻画出了江南的湖光山色、田园村舍、阊胥城墙、古渡行舟、沿河市镇、流水人家、民俗风情、官衙商肆,描绘了苏州城郊百里的风景和街市的繁华景象,完整地表现了原作中气势宏伟的古城苏州市井风貌,形象地反映了18世纪中叶苏州风景秀丽、物产富饶、百业兴旺、人文荟萃的繁盛景象。是研究250年前“乾隆盛世”的形象资料,具有的历史价值和艺术鉴赏价值,被后世誉为研究清代苏州的百科全书,也是研究250年前“乾隆盛世”的重要历史资料。

《姑苏繁华图》原藏于清宫,曾经被著录于《石渠宝笈续编》,仍居住在宫内的溥仪将一批字画文物以赏赐弟弟溥杰的名义偷运出宫,其中就包括《姑苏繁华图》。“九•一八”后,日本建立伪满洲国,溥仪将文物秘密运到长春,存放在伪皇宫的小白楼内。日本投降后,溥仪出逃。留在小白楼内的文物遭到卫官偷抢,《姑苏繁华图》流落民间,后被东北文物保管收回。沈阳解放后的第二天即1948年11月3日,该批文物从哈尔滨运至沈阳,由东北博物馆收藏,即后来的辽宁省博物馆收藏。1959年,中国历史博物馆在北京建成,当时从辽宁借了4件文物,《姑苏繁华图》也在其中。这一借就是25年,直到1984年,才重新回到辽博,珍藏至今。

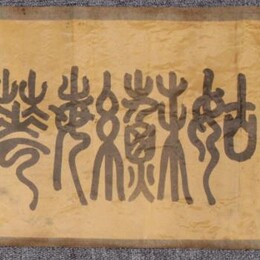

晚清民初时期的江南居士为体现自我的技艺水平,仿照清代宫廷画师徐扬的《姑苏繁华图》临摹并在其中加入了自己的风格和文笔,请好友吴昌硕亲自评鉴得到肯定。此图全长:446cm 宽:24cm,纸张材质为绢麻布,属于姑苏繁华图的局部微观图之作。通篇采用了白描和微雕技巧构成,且经过吴昌硕老师的评鉴和落款证明,反映了 当时的后辈大家的积极进取之情和百家争鸣的情景,具有深厚的历史意义和收藏价值。

- 字画,晚清民初,古玩,新加坡

- 近代国画

- 唐经理

- 绢麻布

- 人物山水画

- 无框

- 纯手绘

姑苏繁华图信息

-

南阳市矿山开采机载式开山机案例介绍¥ 136800

南阳市矿山开采机载式开山机案例介绍¥ 136800 -

广灵县哪里有卖金毛犬的¥ 1

广灵县哪里有卖金毛犬的¥ 1 -

南果梨树苗生长习性¥ 5

南果梨树苗生长习性¥ 5 -

变压器回收电话-双桥回收报价¥ 47000

变压器回收电话-双桥回收报价¥ 47000 -

石家庄代写环评报告及资质合作迎新岁大促销¥ 12345

石家庄代写环评报告及资质合作迎新岁大促销¥ 12345 -

南陵旧机床回收(收购报价车床回收)南陵旧机床回收¥ 188

南陵旧机床回收(收购报价车床回收)南陵旧机床回收¥ 188