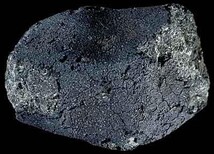

2018年碳质球粒陨石真假区分

- 面议

- 2018-08-22 11:41:37

- 北京

- 白瓷

- 瓷器,玉石,钱币,书画等物件

- 天津

- 李经理 18301556069

- 北京东方翰藏有限公司

信息介绍

详细参数

2018年碳质球粒陨石真假区分“光绪元宝”江苏十文和十五年的四川嘉禾铜元中也常见齿边普通品存在,这属例外。

六、看品相

铜元的品相对铜元收藏意义尤为重大。机制铜元无论是对表面的光洁度,乃至边丝的好坏都有严格的要求,任何缺陷都会影响藏品的价格。图案文字清晰、无磨损,表面平整光洁,边缘无明显撞击痕迹等,基本可算得上好品相。

光绪元宝市场分析:

清末铜价剧涨,民间毁钱为铜,以获数倍之利,市面出现钱荒。广东因停铸制钱,市面制钱日乏,小额流通十分不便。为救钱荒,同时受铜元及外币影响,光绪26年6月,两广总督德寿与前总督李鸿章奏准广东仿铜仙铸造机制铜元。故清代机制铜元的铸造由广东伊始。继而福建、江苏、四川等省相继仿铸铜元,湖北省开我国铜元之先河

906年(光绪三十二年)7月, 清处户部又奏请朝廷, 拟将当时24处铜元局, 酌量归并为九处, 如折中所述:“然幅员辽阔, 若如仅设一厂,转运恐形不便,惟有相度地势之拼。除臣部所设总厂外,拟以山东归并直隶为一厂,湖南归并湖北为一厂,江西、安徽、江苏、清江并归江宁一厂,浙江归并福建为一厂, 广西归并广东为一厂。合奉天、河南、 四川、云南四厂,共九处, 皆归臣部统辖,调剂盈虚, 彼此均可匀拨。”在归并铜元局得以顺利实施的同时,又限定各省每日铸造铜元数额,以避免重蹈滥造的覆辙。此后,清将户部改称“度支部”,命各省造币厂改称度支部造币分厂,欲统而治之,巩固造币集权。

这一时期铜元的显著特点,正面均钤有汉文“大清铜币”字样,左右边缘分列“户部”和干支纪年文字, 后期去掉“户部”, 仅留干支纪年文字, 上缘列满文“大清铜币”, 下缘列纪值文字; 背面为统一蟠龙, 又称“部颁龙”或“大清龙”, 上缘前期为“光绪年造”、后期为“宣统年造”字样,下缘为英文“TAI—CIIING—TI—KUO COPPER COIN”, 汉译为“大清帝国铜币”。户部所铸铜元正面无文字,各省所铸铜元正面铸一阴文单省名,也有个别为阳文以示区别。币值分为当制钱二十文、十文、五文和二文四种。此阶段地区铸行“宣统元宝”铜元,地区曾铸行“宣统宝藏”铜元,两例。虽然清处心积虑改革币制,但未能有效遏制住大肆铸造铜元的势头,各省局以利之所在都阳奉阴违,边疆省份云南竟敢违背不准设新厂的诏令, 1907年(光绪三十三年)铸行“云”字大清铜币。

列举如下:

袁大头银币(版1)

钱面:袁世凯五分侧面像,上环“三年”六字,大胡子。

钱背;中心为“贰角”二字,上环“每五枚当一元”六字,余三方为嘉禾纹饰。

背景:成立后,银元流通状况混乱,种类繁多,成色不一,难于统一,三年公布《国币条例》,整顿统一货币,规定三年袁世凯头像银币一元为本位币。有一元 、中元 、二角 、一角等值,版别有无签字 、边齿185道直线 、179道

直线 、又分直道 、T字 、鹰洋边等多种,同版不同年份四种,该币细微差异颇多。

袁大头银币(版2)

钱面:袁世凯光头侧面像,上环“三年”。

钱背:中间汉字“壹元” 周围环嘉禾纹饰。

袁大头银币(版3)

钱面:袁世凯光头侧面像,上环“三年”。

钱背:中间为飞龙图,上下分列“”、“洪宪”。

袁大头银币(版4)

钱面:袁世凯光头侧面像,上环“三年造”。右下有英文签字。

钱背:中间汉字“壹元” 周围环嘉禾纹饰。

袁大头银币(版5)

钱面:袁世凯光头侧面像,上环“三年造”。左右“甘肃”二字。

钱背:中间汉字“壹元” 周围环嘉禾纹饰。

背景编辑

三年(1914年)二月公布《国币条例》,整顿统一币制,规定三年袁头像银币一元为本位币。重七钱二分,成色银九铜一(后改为89%),统通。由天津造币厂开铸。后南京 、广东 、武昌 、甘肃造币分厂陆续开铸,币值有一元 、半元 、二角、一角等面值。有签字 、无签字版,边齿为道直线。纪年有三年 、八年 、九年、十年四种,细微差异颇多,成色参差不齐。本品为三年(1914年)兰州造币厂铸,此系甘肃“袁大头”初铸品,花文较粗,成色甚劣,铸不多。

“开国纪念币”因其而备受追捧,在2007年开始已经在上突破五十万元大关,在2013年的时候,再次出现一枚“开国纪念币”,那时候经众多收藏家激烈争夺,终以110万成交。如此成绩,让众多学者、大收藏家瞠目结舌。现在,这枚同类藏品中的珍品“开国纪念币”再现,又会掀起钱币收藏市场的何等波澜?

头条号古玩类头条联盟:鑫宝联盟成员号,31位行内组成鉴宝组,服务民间藏家,鉴宝免费,引导你正确收藏,合理买卖!

由业内为您掌眼藏品,大限度避免藏友吃亏。买东西之前先发图给本公号掌个眼,可以避免不必要的损失。

盛世收藏:推荐国内家及作品,提供品鉴赏、收购、交易、收藏等综合服务,我们秉承“投资创造价值,价值投资”的理念,与50万用户共同领略文玩之美。

关于三孔布国别、年代等问题的讨论、研究从未停止过,目前学术界主要存在三种观点:种认为三孔布系战国后期秦赵国城邑后所铸,即秦铸。主要依据是三孔布采用铢两制计重,而当时在钱币上采用铢两计重的只有秦国,且铸量。第二种观点认为是战国中期中山国铸币。主要依据是考证出的三孔布地名主要集中在公元前4世纪中山国疆域内。第三种观点认为是战国后期赵国铸币。主要依据是三孔布形制类似赵圆足布,且分大、小二等,文字制作也为三晋风格,已考证出的三孔布地名要么属赵,要么先属他国而后属赵。这也是目前较多认可的一种观点。有些锈迹很容易辨认出来,真品的锈迹是经历了数甚至是上千年才形成的自然锈迹,比如铜绿中的硬绿,这种绿非常硬,一般造假绿锈的硬度是达不到真品硬绿效果的。

- 瓷器,玉石,钱币,书画等物件

- 瓷板古玩

- 天津

- 李经理

- 北京

- 白瓷

- 纯手工

古董交易平台信息

-

陕西商洛国五国六scr尿素溶液设备生产线,欧曼合作¥ 69800

陕西商洛国五国六scr尿素溶液设备生产线,欧曼合作¥ 69800 -

太仓这边有没有比较好的韩语学习班?学韩语去哪里面议

太仓这边有没有比较好的韩语学习班?学韩语去哪里面议 -

邵阳酸碱池防腐污水池防腐公司包工包料¥ 40

邵阳酸碱池防腐污水池防腐公司包工包料¥ 40 -

坂田烹饪培训哪里正宗面议

坂田烹饪培训哪里正宗面议 -

建筑行业设计资质办理问题汇总面议

建筑行业设计资质办理问题汇总面议 -

专业生产格宾笼格宾石笼厂家¥ 5

专业生产格宾笼格宾石笼厂家¥ 5