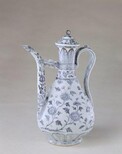

明代青花瓷鉴定

- ¥1000000.00 ≥ 1000件

- 2020-11-09 10:42:03

- 古代瓷器交易服务

- 贵州贵阳

- 顾雄德 13116432465

- 贵州佳辰文化服务有限公司

信息介绍

详细参数

唐代的青花瓷器是处于青花瓷的滥殇期。现在能见到的标本有20世纪70—80年代扬州出土的青花瓷残片二十余片;香港冯平山博物馆收藏的一件青花条纹复;美国波士顿博物馆收藏的一件花卉纹碗;丹麦哥本哈根博物馆收藏的一件鱼藻纹罐;南京博物院收藏的一件点彩梅朵纹器盖。通过对扬州出土瓷片的胎、釉、彩进行研究,并对唐代巩县窑的物质和技术条件进行分析,初步断定唐青花的产地是河南巩县窑。近年来在巩县窑窑址出土了少量青花瓷标本,由此进一步确认了唐青花的产地就在河南巩县窑。

从扬州出土的青花瓷片来看,其青料发色浓艳,带结晶斑,为低锰低铁含铜钴料,应是从中西亚地区进口的钴料。胎质多粗松,呈米灰色,烧结度较差。底釉白中泛黄,釉质较粗。胎釉之间施化妆土。器型以小件为主,有复、碗、罐、盖等。纹饰除丹麦哥本哈根博物馆收藏的鱼藻纹罐以外,其余的均为花草纹。其中花草纹又分两大类,一类是典型的中国传统花草,以石竹花、梅花等小花朵为多见;另一类是在菱形等几何图形中夹以散叶纹,为典型的阿拉伯图案纹饰。从这一点看来,并结合唐青花出土较多的地点(扬州为唐代重要港口),可证明唐青花瓷器主要供外销。明代是青花瓷的全盛时期。

14世纪中的元代至正年间,蓝白相映的青花瓷在外销的推动下一举成功,制瓷工艺达到了新的高度。元青花的成功,并没有使元代社会对瓷器的欣赏口味和使用习惯产生影响。青花瓷对士大夫来说,是“俗甚”的工艺品,和青玉般典雅而华贵的宋代名窑尚难相提并论。

明代青花瓷的迅速发展源于喜好的改变,明代开国皇帝和权贵还带有平民的情趣,喜欢这些画有图案的青花瓷,这样就使青花瓷在官窑的下成为中国瓷的主流并长盛不衰。

明代青花瓷取得成功的基础是官窑制度的确定和运行。和元青花完全由商品市场来推动的经济背景不同,明代青花瓷一开始就是在官窑这个温床上培养和成长的。从洪武二年(1369年)官窑瓷开始生产到洪武三十五年(1402年)官窑的正式运行,官窑青花瓷便显示出庄重肃穆的气象。整个明代陶冶和织造是官办手工业的两大支柱,其全部活动都在内府即的监控下,从制作品种到式样花纹都由皇帝直接关注并交内府去督办。这种集中全国财力、调集工匠、采用好原料、不计制作成本而烧造的官窑青花瓷,其品质之高是可以想象的。在我们面对每一件明代官窑青花瓷,并为其精美绝伦而叹服时,可能没有想过,按照当时的科技水平造出这些艺术品,国家投入的财力、工匠付出的劳动远远超出现代人的测算。明代青花瓷的另一组成部分是民窑产品。

- 古代瓷器交易服务

- 黄金回收

- 贵州贵阳

- 顾雄德

明代青花瓷信息

-

固原工业蒸汽锅炉批发/价格/采购面议

固原工业蒸汽锅炉批发/价格/采购面议 -

肇庆新兴产业园钢丝围网保税港区绿色护栏网汕头码头铁艺围墙网¥ 45

肇庆新兴产业园钢丝围网保税港区绿色护栏网汕头码头铁艺围墙网¥ 45 -

厂家批发五工位管材切角机45度切角机角铁槽钢折角冲断设备¥ 24000

厂家批发五工位管材切角机45度切角机角铁槽钢折角冲断设备¥ 24000 -

美国滨特尔单级卧式离心泵PWT-125-100-315DS增压泵建筑泵¥ 66666

美国滨特尔单级卧式离心泵PWT-125-100-315DS增压泵建筑泵¥ 66666 -

广东惠州陶粒厂家直销回填陶粒建筑陶粒花卉陶粒黏土陶粒¥ 125

广东惠州陶粒厂家直销回填陶粒建筑陶粒花卉陶粒黏土陶粒¥ 125 -

淮南凤台竹篱笆木栅栏竹子篱笆竹篱笆泰州海陵区¥ 17

淮南凤台竹篱笆木栅栏竹子篱笆竹篱笆泰州海陵区¥ 17