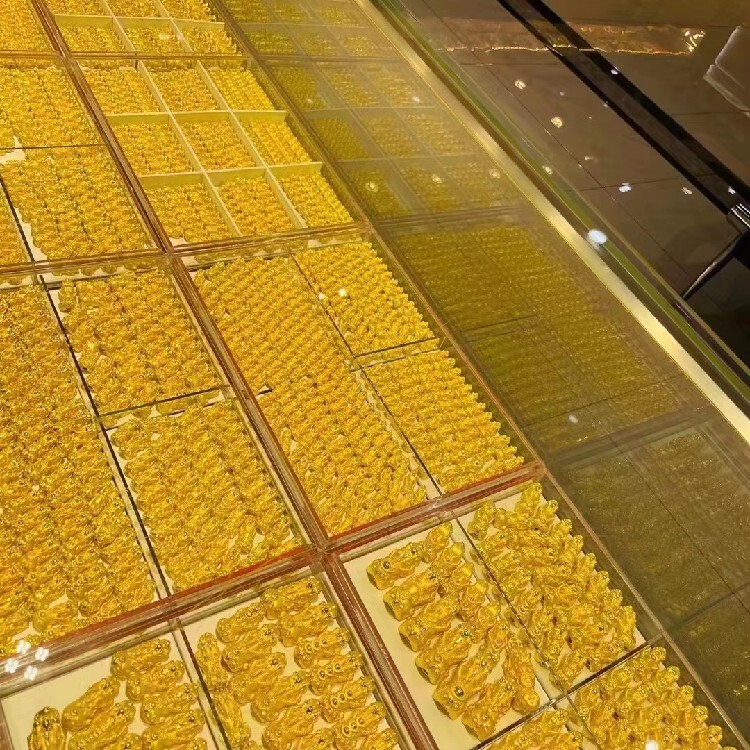

青浦费文元黄金回收多家实体店

- ¥47854.00

- 2025-01-29 10:35:53

- 黄金回收,民国黄金回收,民国金条回收,大..

- 闫先生 18721187458

- 上海华博经贸中心

信息介绍

详细参数

国时期的金条以两制标示重量,在民国17年(1928年)以前,“两”单位各地比较混乱,一般在32g左右,民国17年南京统一度量衡(《民国权度标准方案》)以1两=31.25公克。嗣后,金条都以两为单位,尤其以中央造币厂铸造的金条口碑为佳,规格常见的是1两、5两金条,也有半、2、3两都规格的。黄鱼”是民国时期老百姓对金条的俗称。

抗日战争后期,国统区通货严重膨胀,法币贬值。为抑制通货膨胀,国民开始出售黄金,举办黄金储蓄存款,收回法币,平抑物价。1945年8月,黄金储蓄存款陆续到期,命令中央造币厂生产金条,以应付黄金兑现之需。金条原材料是由美国进口的四百两重金砖,中央造币厂直接进行切割,制成各种重量的小金条。

需要澄清的是黄鱼的规格并不是统一的,由重量划分的话,其实什么规格都有,但基本上市面上有2种是常见的,一个是所谓的大黄鱼(重量为10两一条)一个所谓的小黄鱼(重量为1两一条),但这里有一个容易出错的知识点,大家请拿出小本做好记录,民国度量衡和后的现在可不一样,那阵子一斤为十六两,也就说一两比现在小,(现在一斤等于10两,一两呢就是50克。那阵子需要除以16,一两核算为31克),所以大黄鱼合算成克数的话,大黄鱼为312克左右,小黄鱼为31克左右~

民国时期金条的购买力,抗战初期,一根小黄鱼大约可以兑换30—40块大洋,兑换比率随着年景好坏上下波动。抗战后期,黄金越来越贵,兑换银元的比率越来越大。在1949年之前,100块大洋(3根小黄鱼)就可以在北京买个小型四合院。当时小康之家一月生活总费用也就是15块银元。一顿全家福吃下来,也就是两三块银元的样子。当时就是富人也很少使用金条花费,金条主要是作为硬通货贮藏起来,花费的时候兑换成保值的货币银元。

从清末开始到民国时期,市面上的黄金从开始是以私人银号制作,目前所见清末金锭主要为一两和二两,少见五两、十两金锭。常见制作银号有“沈阳宝华”、“天津同丰”、“裘天宝”、“大丰恒”等。清末民初的银号金锭样式多为椭圆束腰形,也有长方形,还有盖有花押的小金饼,锭面加盖银号名戳和赤金、足赤字样以证明成色稳定。

民国金条回收,民国黄金回收,老黄金回收,民国时期“黄鱼”的价值是有些虚高的,因为那是属于特殊时期,国家的货币政策不稳定,导致物价波动比较大,法定货币贬值严重,大量资金为了保值而购入黄金,才使得黄金价格上涨,但是到了和平年代,法定货币回到主要的地位上,黄金就又变回商品属性,价格也就自然回到了正常的水平。

- 黄金回收,民国黄金回收,民国金条回收,大..

- 黄金回收

- 闫先生