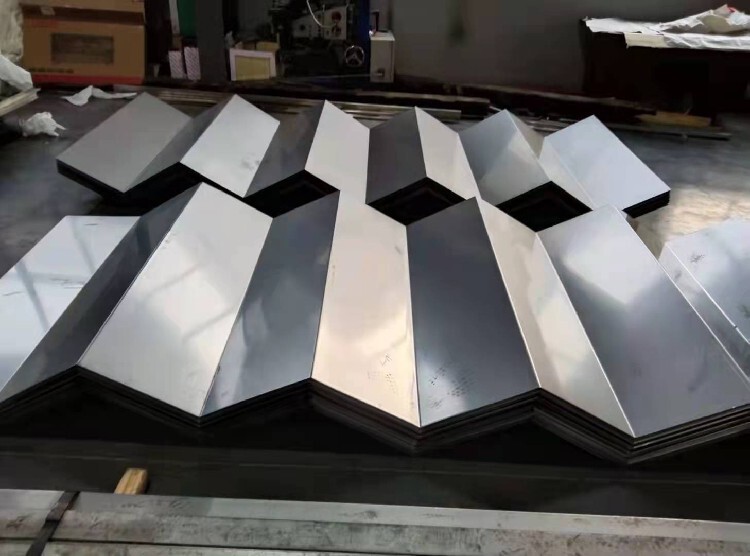

仙桃304絮凝池折弯板出售

- 面议

- 2025-02-05 13:49:35

- 304絮凝池折弯板

- 湖北武汉

- 刘勇 15852509975

- 江苏睿铖金属科技有限公司

信息介绍

详细参数

同时,大尺度的涡旋从主流吸取动能,在运动过程中传递给较小尺度的涡旋,这样逐级传递,一直到微尺度的涡旋。在较大尺度的涡运动中,流体粘性几乎不起作用,可忽略不计,因而在动能传递中几乎没有能耗;而在微尺度的涡旋运动中,流体粘性将起主要作用,传送到这些低级涡旋的能量就会通过粘性作用转化为热能。水流中同时存在无数大大小小的涡旋,产生一系列的脉动频率,具有连续的频谱。

众多的水处理工作者均认为:只有具有与颗粒尺寸相同数量级的涡旋才对碰撞有效,其它的不起作用。由于实际的絮体颗粒尺寸变化幅度是1-1000um,因此,有很大一段的涡旋起作用,不能严格划分大小涡旋的界限。紊动的扩散作用主要取决于大尺度的紊动。大涡旋的尺度可以认为与折板单元的尺度数量级相同。折板单元连续的缩放,使水流形成大量不同尺度的涡旋,促进了水流内部絮体颗粒间的相对运动,增加了碰撞机会,所以相对于隔板絮凝池,絮凝效果大大提高。

以来,全国大部分地表水源受污染,水体中藻类等有机物含量明显增多,常规混凝处理效果并不理想。絮凝强化时,对因池体自身结构缺陷等因素造成的混凝动力不足、水力条件不当等问题往往不够重视。

加强絮凝控制设备研制及絮凝效果评价参数的制定。开发研制新型可定量、实时测定絮凝过程水流动力学参数和矾花多形态参数(如大小、密实度、沉降速率等),并参与水厂运行控制的设备仪器;利用所开发的新型设备仪器,评估判断特性水体絮凝效果,研究制定新型实用的微观与宏观相结合的絮凝效果综合评估参数。

为使水流中的颗粒相互碰撞,就使其与水流产生相对运动。水中的颗粒与水流产生相对运动好的办法是改变水流的速度。改变速度的方法有两种:①改变水流速度时造成的惯性效应来进行凝聚;②改变水流方向。在湍流中充满着大大小小的涡旋。其中大涡旋能够使流体进一步的掺混,使颗粒均匀扩散于流体中;同时创造大量的小漩涡,并将能量输出给小涡旋。而小涡旋的作用是促进颗粒的碰撞,提高絮凝效率。微涡旋理论认为:水中微涡旋尺度与矾花颗粒尺度相近时混凝反应充分。而小涡旋的动力学致因是惯性效应,特别是湍流涡旋的离心惯性效应,由此可见湍流中微小涡旋的离心惯性效应是絮凝的重要动力学致因。

池的圆弧形转弯渠道改变了矩形渠道转弯处180°速度方向变化带来的能耗,降低了能耗;同时圆弧形渠道处的水流方向是逐渐变化的,从而产生惯性离心力,进而产生大量微涡旋,提高了絮凝效率 。

- 304絮凝池折弯板

- 不锈钢板/卷板

- 湖北武汉

- 刘勇