重庆吴康瓷器目前市场价格

- 面议

- 2025-02-23 04:10:18

- 吴康瓷器

- 浙江温州

- 微信 18879871136

- 景德镇哥瓦弟玉陶瓷有限公司

信息介绍

详细参数

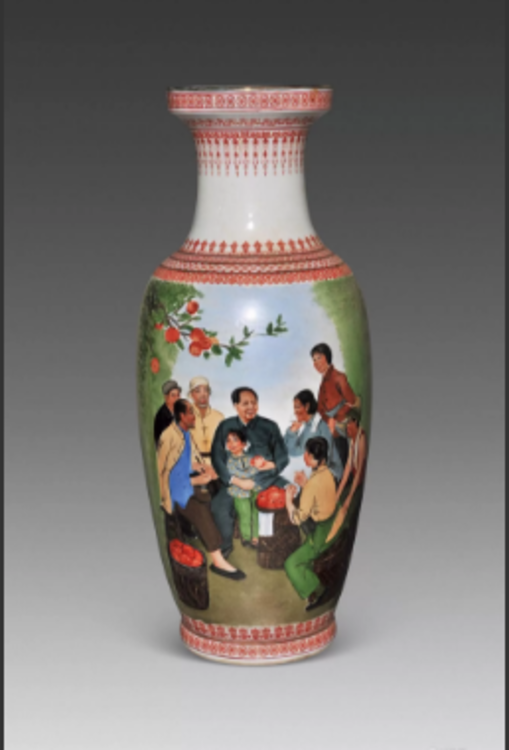

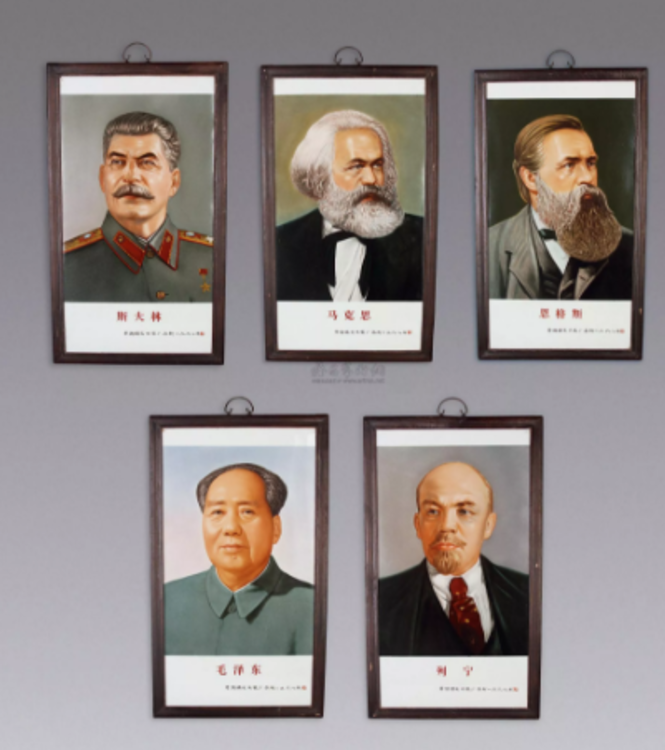

“文革”瓷已成为一个收藏热点。1966年5月至1976年10月,发生在中国的“无产文化大革命”是一段特殊的历史时期。在这个期间,许多艺术家借用不同的艺术手段,记录、描绘、再现了当时的一些特殊场景,给我们留下了很多记忆和思考。吴康(1914—1991),这位活跃在景德镇的陶瓷艺术家就是其中一位,早在1959年他就被景德镇市委市授予“陶瓷美术家”称号,是中国陶瓷肖像画的一代宗师。

1949年以来,特别是1957到1965年,全面开始社会主义建设时期,艺术陶瓷发展较快。1966到1976年的十年“文化大革命”,阻碍了陶瓷艺术的正常发展。“文革”后期,陶瓷艺术创作开始复苏,但设计人员的作品要经过“工农兵三结合小组”的严格把关审查,基本以“八个样板戏”作为人物形象创作的模型,形成了概念化的定制。这样,“文革”期间的陶瓷作品,就失去了地方艺术特色和陶塑艺术家的个人风格。相反,也就在这特殊的十年岁月里,出现了一些的具有特历史时代风格的“文革”陶瓷,很多反映“文革”特色的作品,留下了鲜明的时代烙印。“文革”陶瓷也因此而成为现今博物馆和收藏家的新宠。

这里要提醒人们注意的是,由于认为“文革”瓷有较高的经济价值和收藏价值,故新仿“文革”典型器物的瓷器较多,但这类现仿石湾陶器神韵、气质、感觉都较差,从色彩、内涵上都不够真实贴切。离开那个时代或者没有经历过那个时代的人再塑,无论如何其神韵、内涵都不够真实。因此,提醒收藏家注意的是,鉴别真假“文革”瓷,要着重从作品的内涵也就是我们认为的艺术神韵的角度去衡量更准确。

时代感触打动人,“文革瓷”的主要表现内容就是中国那个特定时期的社会情况,时代生活气息强烈,对于从那个时期过来的人来说是一种生活经历的象征,很容易使他们产生一种怀旧情绪,再加上特时期特的价值,很容易就勾起了他们的收藏欲望,一时间社会价格水涨船高,掀起新的收藏浪潮。

当代瓷品中还有一种收藏价值的“文革”瓷器,眼下正成为收藏界的热门新宠,在国内外都有很多的收藏者,这类藏品在收藏界构成了一个专题,在中国制瓷史上立成章、自成体系,表现出强烈、鲜明的时代特征。

究竟应该如何辨别“文革瓷”的真伪呢?以毛泽东塑像摆件为例,真品人物造型丰满,有神韵。而仿品瓷质灰暗,相对粗糙呆板,人物造型不生动。还有一种是高仿品,拿原来的老模具制作,造型比例准确,很难看出破绽,收藏这类藏品时一定要擦亮眼睛。另外,藏家还可以从几个方面来加以鉴别,一个是“文革瓷”无繁体字;二是“文革瓷”大多是采用贴花工艺,划花的很少;三是“文革”时受大环境影响,创制人员大多当作“光荣的政治任务”,制作大都不落款,所以有落款的就得格外注意。

- 吴康瓷器

- 特殊陶瓷类古玩

- 浙江温州

- 微信