房山古董收藏品交易价格,上海古钱币快速交易

- 面议

- 2025-01-26 16:19:59

- 古董收藏品交易

- 山东济宁

- 袁先生 13520032384

- 九歌艺术品交易有限公司

信息介绍

详细参数

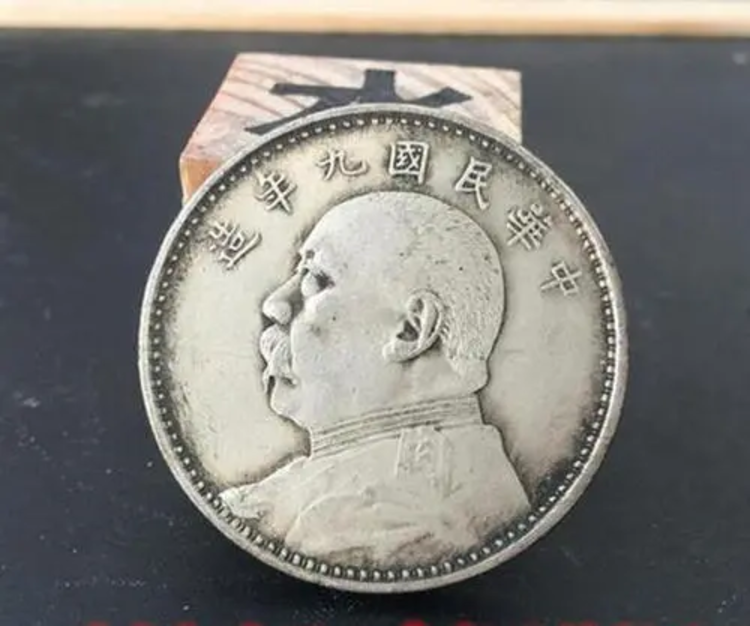

古代货币种类繁多,鉴定真伪可以使用看大小比重定真伪:古铜钱的大小,轻重千差万别,很难说清规制,但从普遍性分析,也能悟出一般规律。如战国“半两”,大部分直径3.2厘米左右,重5.4—7.4克不等;秦“半两”大部分直径在2.5—2.8厘米之间,重3—6克左右;汉“五铢”大部分直径在2.4—2.6厘米左右,重3.2—3.6克之间;唐代“开元通宝”大部分直径在2.4—2.5厘米之间,重3.8—4.2克左右;宋代小平钱多数直径在2.4—2.5厘米之间,重3.4—4.2克左右。近年研究发现,“半两”钱直径凡是超过4厘米以上的,均为伪作,小平钱超重和超大的,真品少见。

古代货币种类繁多,鉴定真伪可以使用水洗法测试:将被测试的钱币放入清水中,数日后取出,附着在钱币上的泥土、油污、浮锈便会脱罗。假币上的作伪之处,也很容易发现。

形制辨真伪:从形制上兼备古钱币的真伪,即是从造型机构、铸造工艺、币材成分和钱文上去做一一鉴定。看一枚古钱币与其时代特征差异的大小,差别过大,就要注意是否伪品。

鉴别钱币真伪:钱文鉴别:我国古钱币的铸造特点是钱文书写,可以说,每一种钱币上的字体都各有特征,不同时期的钱文,有不同的书写风格。

一般来说,先秦时期的刀、布、圜钱等钱币上的文字为大篆所书。秦汉时期,钱文为小篆范畴,如半两、五铢,为汉隶,新莽钱为悬针篆。魏晋南北朝钱文较复杂。唐代钱文为八分隶书,唐代以后隶书盛行,五代十国多为真、篆、隶三种。北宋钱文为篆、隶、真、行、草。自南宋光宗绍熙以后至元、明、清,钱文多为真书(楷书)或篆、隶书体。根据历朝历代钱文的特征,可鉴别钱币真伪。

鉴别钱文的真伪,要看该钱文是否符合当时的钱文特征。如“益化”圜钱,其钱文应是先秦大篆,如有齐家文化钱文特征,就是伪币。如东周、西周的圜钱,如果钱文是小篆书写,就是伪币。凡是用翻砂铸造法制成的伪币,其钱文多是拖泥带水,真古钱上的文字缺陷也会在伪币上扩大。如果是临摹图谱刻制而成的母钱,容易走形脱体、死板、不流畅,与真钱薄厚不一。

- 古董收藏品交易

- 古玩

- 山东济宁

- 袁先生