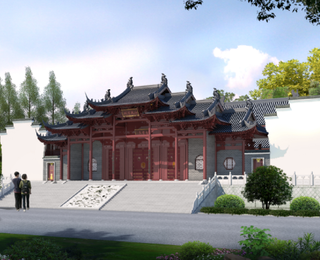

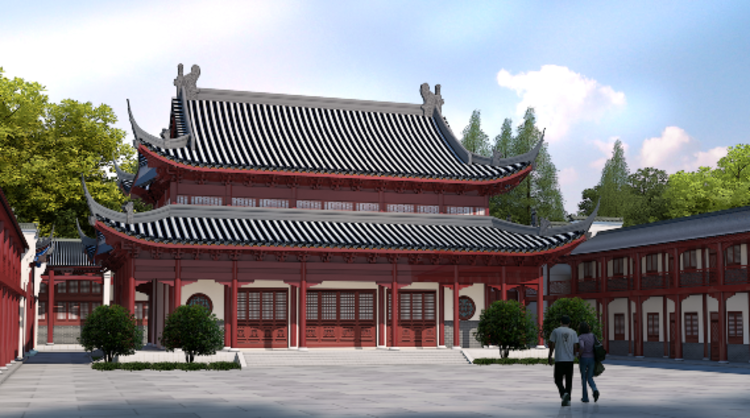

江苏有没有宗祠设计

- ¥88.00

- 2025-02-06 02:29:33

- 宗祠设计

- 辽宁大连

- 刘勇 13501301830

- 曲阜市中源古建筑设计有限公司

信息介绍

详细参数

祠堂的功能一般为安放祖先灵位、祭拜先祖前贤、宗族议事集会之场所。有些祠堂还设立私塾,为本族孩子启蒙。新中国成立后一个时期,祠堂产权归集体所有,大多作为乡村学校使用。因而,祠堂便成为乡村文化教育之场所,更显出它庄严、神圣的形象。祠堂建筑,是潮汕地区一道靓丽的风景。祠堂承载着本族后裔对其先祖的缅怀之情,是一个宗族起源、由来、繁衍、发展的见证。

宗祠习惯上称祠堂,是供奉祖先神主,进行祭祀的场所,被视为宗族的象征。宗庙制度产生于周代。上古时代,士大夫不敢建宗庙,宗庙为天子专有。后来宋代朱熹提倡建立家族祠堂:每个家族建立一个奉祀高、曾、祖、祢四世神主的祠堂四龛。初立祠堂时,还要从现田中每龛取二十分之一作为祭田。 清代,祠堂已遍及全国城乡各个家族,祠堂是族权与神权交织的中心。祠堂中的主祭——宗子,相当于天子;管理全族事务的宗长,相当于丞相;宗正、宗直,相当于礼部尚书与刑部尚书。宗祠体现了宗法制家国一体的特征。

宗祠,除了作为祭祀场所之外,过去的宗祠还是处理宗族内部事务、执行族规家法的地方。族人的冠礼、婚礼、丧礼基本上都在祠堂进行的。有的宗族规定族人之间或族人家庭之中发生了争执,都要到祠堂中裁决。所以,在封建时代,祠堂在一定意义上又成了衙门,具有一族“公堂”的性质。

俗话说,树大分杈。随着生命的传递、繁衍,家族也会不断扩大,扩大的结果是一些家族从祖居地迁居他处,另开基业,形成新的分支和新的宗族,自然也有不少家族远赴重洋,在海外定居,这些新形成的宗族和分支,往往又会建立新的祠堂,来供奉亲近的祖先。于是,由一个祠堂又会派生出许多新的祠堂来。

祠堂,旧时又称为“祠庙”或“家庙”,多建于墓所,故把祠堂称为“祠室”。按《礼记》规定,只有帝王、诸侯、大夫才能自设宗庙祭祖。直到明朝,朝廷才开始允许老百姓建“家庙”。后来,祠堂多建于家族的聚居地或其附近。早由于家族尚不多,便置祠与宅中,随着族丁的繁衍,便开始建起宗祠乃至支祠。

祠堂是地方经济发展水平的象征和民俗文化的代表。从民俗学家的角度看,祠堂是“用自己存在的方式诠释时代文明”。作为中国民间保存好的一种古建筑群体,祠堂留给后人许多珍贵的历史、文化研究价值。

祠田族产,是全族的公产,大多由族内各界人士募捐义赠,也有的是族内某人的遗产或贤达受封爵、赏赐田产的一部分,祠田多寡不一,无锡地区有些宗族富甲一方,祠田广达数千亩之多,它主要用途之一是用来赈灾恤族、救济本族贫苦族人,它是古代社会福利保障的一种初级形式,重在从物质经济上团聚族人。

宗谱、家谱、家乘等谱牒文献的编修。宗谱直接反映该宗族及其成员的历史,它是通过对该宗族的祠堂组织、职能机构、血缘、世系、祭祀活动、宗规家训、宗族田产、娠恤义学等基本内容,作多方面的完整历史记载,使同族人明根论辈.重在维系族众的血缘联系。

祠堂有助学育才功能,祠堂里,在族人所捐赠的公田中,有助学的作用。用作对本族子弟助学、奖学或开设义学、义塾之用,通过读书走上仕途,也是光耀门庭、荣宗耀宗,提高整个家族声望的大喜事。

- 宗祠设计

- 建筑设计

- 辽宁大连

- 刘勇