武清废弃电器电子产品处理资质申办的好处

- 面议

- 2025-02-09 01:28:09

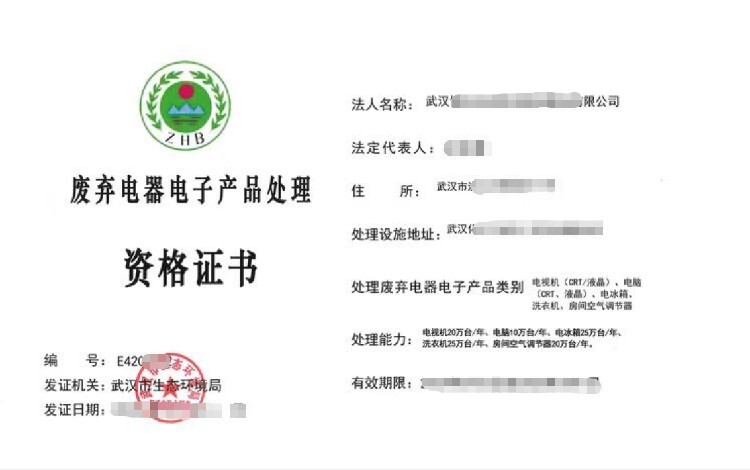

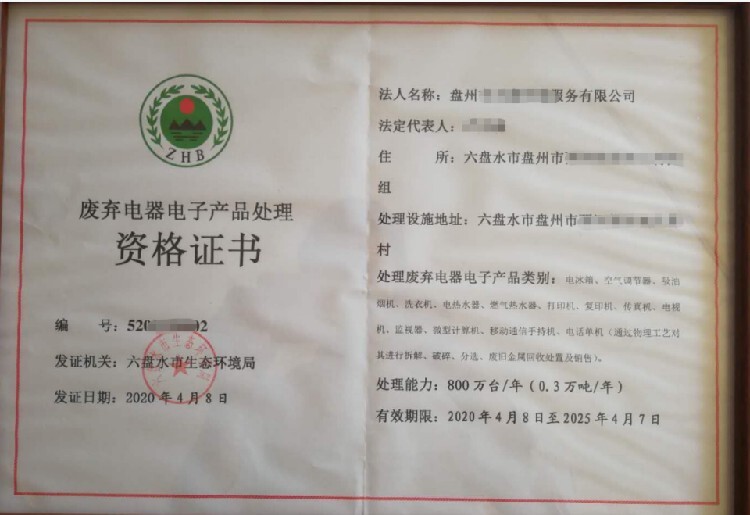

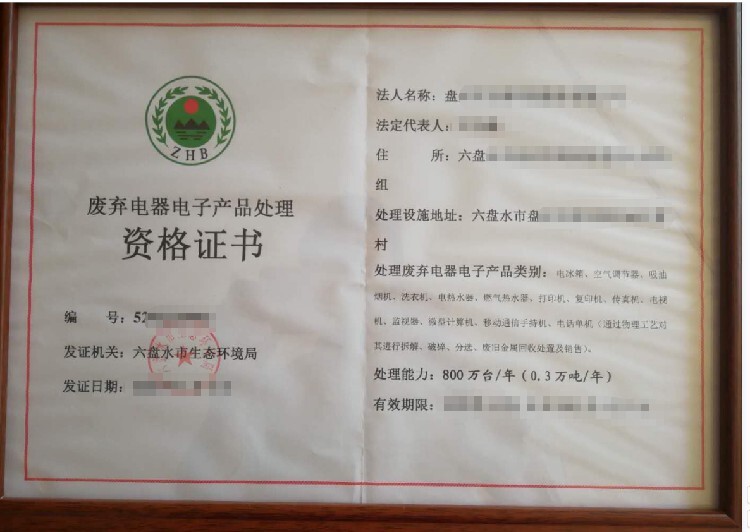

- 废弃电器电子产品处理资质申办

- 重庆

- 林生 13727552556

- 深圳市力嘉企业咨询管理有限公司

信息介绍

详细参数

处理废弃电器电子产品造成环境污染的,由县级以上人民生态环境主管部门按照固体废物污染环境防治的有关规定予以处罚。

违反本条例规定,处理企业未建立日常环境监测制度或者未开展日常环境监测的,由县级以上人民生态环境主管部门责令限期改正,可以处5万元以下的罚款。

经省级人民批准,可以设立废弃电器电子产品集中处理场。废弃电器电子产品集中处理场应当具有完善的污染物集中处理设施,确保符合国家或者地方制定的污染物排放标准和固体废物污染环境防治技术标准,并应当遵守本条例的有关规定。

废弃电器电子产品集中处理场应当符合国家和当地工业区设置规划,与当地土地利用规划和城乡规划相协调,并应当加快实现产业升级。

2012年9月3日,环境保护部、财政部联合发布了《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》。 [2]《通知》要求从严审核废弃电器电子产品拆解处理情况,核定每个处理企业的补贴金额,保障废弃电器电子产品处理基金使用安全。

随着电子产品不断更新换代,多数家庭都囤积了不少废弃手机、电脑、相机等电器电子产品。如何给它们找好“归宿”,让人犯难。

废弃电器电子产品难处理,难在几个方面。一是电子产品本身易造成污染。废弃电器电子产品一般含有铅、汞、镉等重金属和其他一些有毒有害物质,如果随意抛弃、焚烧或采用落后工艺提炼,会对人体和环境造成严重危害。二是废弃电子产品数量大,但回收渠道不完善。

用户担忧自身隐私泄露,信息删除成本较高,也明显降低了回收意愿。加上一些产品本身不占多大空间,不少人往往将废弃产品搁置家中。

不过事情都有两面性。“垃圾是放错地方的资源”,这句话同样适用于废弃电器电子产品回收。一方面,这些产品“浑身是宝”,含有有色金属、黑色金属、玻璃、塑料等多种可回收物质,如果有效回收利用,可以减少矿石开采、运输、冶炼、加工成型过程中的资源和能源消耗,减轻环境污染。另一方面,理顺废弃电器电子产品回收渠道,提升回收行业深加工、再利用、再制造的水平和能力,不仅有利于发展循环经济、培育人们绿色消费理念,还有利于助力“双碳”目标实现。

在生产端,应建立完善生产者责任延伸制度,要求生产者在产品生命周期内承担好环境责任。在消费端,一方面要通过宣传教育增强消费者环保意识,另一方面要关注消费者关切,保护个人信息安全。《“十四五”循环经济发展规划》提出保障手机、电脑等电子产品回收利用全过程的个人隐私信息安全;北京市发布的《废弃电器电子产品回收规范(征求意见稿)》提出,回收经营者应当面清理用户个人信息……这些举措无疑开了好头。

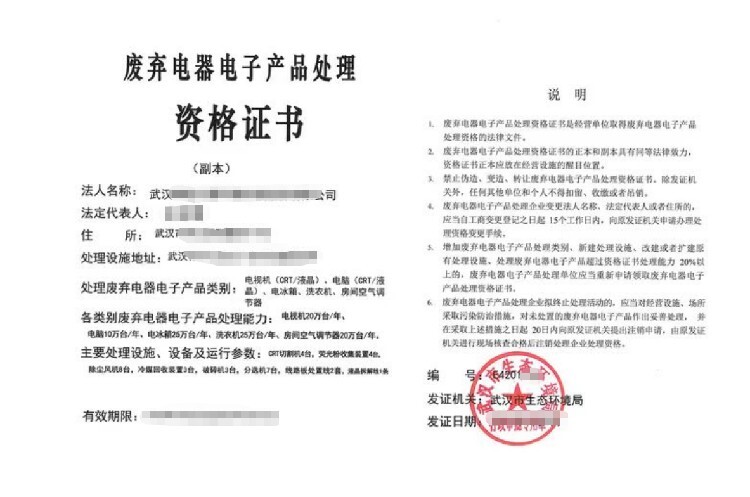

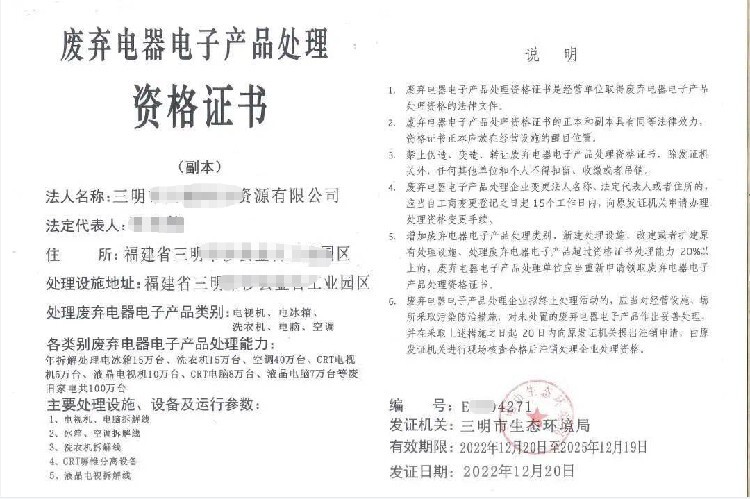

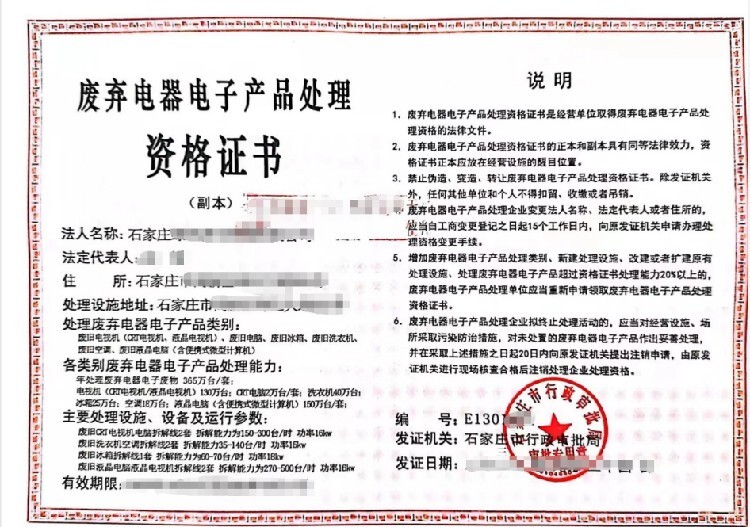

- 废弃电器电子产品处理资质申办

- 代办审批

- 重庆

- 林生