高一女孩心理辅导铜川高二学生心理辅导

- ¥300.00

- 2025-01-31 18:49:48

- 高中生孩子心理咨询

- 四川成都

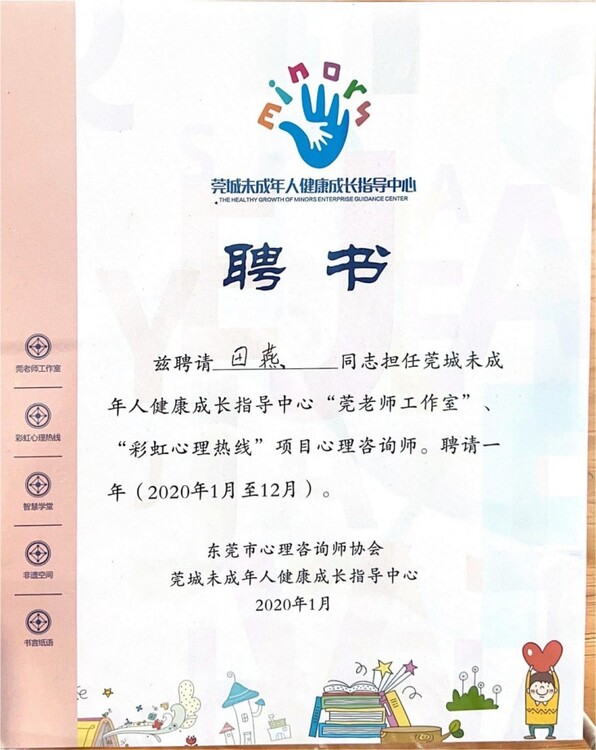

- 田老师 13509230687

- 广州市社区健康服务协会

信息介绍

详细参数

要成为一个好的老师或是一个好的父母,这个成人需要有很多的能力,但是其中一种重要的能力,就是「被伤害的能力」。

一个孩子从小长到大,他不知道要伤害父母多少次,一个孩子从不懂事,到成为一个懂事的孩子,老师不知道要被伤害多少次。如果这对父母、这个老师没有「被伤害的能力」,我们是不可能把一个孩子带大。孩子出于恐惧,或是孩子出于其他原因,然后忘恩负义、栽赃、无中生有、说谎欺骗等等,都是可能发生的事,这些都可能会让身旁的我们被蒙上不白之冤,但我们能不能够承受这样的伤害,好好的跟孩子对话?我们的心态不是说「我对你这么好,你就应该要怎么样」,很多时候孩子不是只有一次犯错、两次犯错,他可能还要犯更多的错误,但是孩子怎么会知道有一个人我真的可以相信他,那就是「不管我(孩子)犯了多少错误、伤害他(成人)多少次,他都还是一样爱我」。

当跟孩子之间有状况发生的时候,我们有需要讲,但是要怎么去跟孩子讲?不要去责备,也不要去责问,整个对话重要的就是「了解」、「被了解」,怎么样利用机会,让孩子了解我们。与孩子对话根本的出发点,是在于「了解」与「被了解」。如果我们是「责问」孩子,我们的口气就会不一样,如果我们只是想要「了解」当时孩子在想什么,或是当时孩子发生了什么事情,没有责备的意思。

我们很容易有这样的预设立场,因为我们传统有那种观念--劝和不劝离。好像一个人结了婚,就要好好地维持婚姻;而这个婚姻本身已经没有力气再前进,但是我们一直给当事人鼓励,叫他要忍耐,叫他还要想方设法。

很重要的是去感觉当事人本身的状态。对于婚姻他怎么描述;如果他努力过了,他自己的生命在这个过程当中,有不断的去学习跟成长,但是他的另外一半一直无动于衷,他的另外一半一直被自己的生命课题卡在那里;那这个人要不要继续跟这一段关系奋战下去?

那很多时候说不定谈判离婚,对另外一个人反而造成一个很大的启发的作用;譬如说离婚之后,两个人的生命都得到造就。所以问题不是「离」跟「不离」。

一个孩子读到初中、高中了,他不想念书,他想要休学,想要退学;我们是辅导他克服困难,继续学习,还是我们要支持他就休学、就退学?

我们没有预设立场,完全是在跟对方接触的过程中去感觉,感觉他自己本身的意愿,还有整个情况、局势怎么样对他的生命是好的。

但是又不是完全无视于他们的想法、作法,或者是被他们呼咙,好像他们做了很多不好的事情,但是我们做父母的都不知道。

这是一件不容易的事情,但是怎么样带着爱,带着一种喜悦,看着「即是生命在错误中,但生命也在接受锻炼」。

我们做父母的怎么样带着喜悦在看待,而不是带着愤怒看待之。怎么样耐住性子,好好地跟青少年谈;怎么样展现成人的智慧,是要跟他当面谈呢?还是要私底下给他写一封信、传一个讯息?

在这个过程中,父母很重要的是带着一种喜悦、平和的态度来做这样的事。

从事家庭教育,青少年心理咨询,生命成长10年以前来,面对大量的案例,提供了有效的解决方案和督导。孩子,家庭,夫妻等在这个过程中,都拿到自己想要的结果,

如果我们在跟人互动,在面对一个生命,在应对一个生命,如果我们的生命是很「安」的,是很「定」的,那我们一定可以应对的好。但是如果我们有不安、有不定的心情,那我们一定要去注意:我这个不安不定到底是怎么一回事?然后跟什么有关?我这个不安不定的感觉,是长久以来,从我小时候到现在只要面对某些人或某些事,我这个不安不定的感觉就会跑出来吗?那我们要去深入,我们要去学习:我怎么样在这个时候,找回我那种安定的感觉。

这种「不安」、「不定」常常就是霎那之间我们生命的掌控,我们生命决定的权力被夺走;有些人说是,有些人是对某些特定的人的时候,我们就会陷入那种困境里面。

所以有经常的去注意到自己的感觉,自己情绪的变化,然后有花时间去探讨这些感觉与变化,如果个人的探讨觉得不足够,也可以找别人来协助一起探讨。

跟这样的伴侣相处,我们要反问自己:

我内心的孩子会玩吗?喜欢玩吗?

我们两个可以玩在一起吗?

他想玩的东西跟我想玩的东西,是一样的吗?

我玩他想玩的,那他会玩我想玩的吗?

我的内在小孩,想要去玩的是什么?

我可以邀请我的另一半,他陪我像我陪他一样,我敢提出这样的要求吗?

- 高中生孩子心理咨询

- 心理咨询

- 四川成都

- 田老师